バリ日記バックナンバー

06年12月〜12年8月

05年4月〜06年12月

04年5月〜05年3月

03年4月〜04年5月

02年7月〜03年4月

02年3月〜02年7月

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2002年7月13日

私の敷地にピンクの美しい花が咲いた。この木はどこにでも生えている木で根がつきやすいのでよく

挿し木にされて重宝がられる。雨季や暑い時期には咲かず特別寒い時期を狙うように美しい花が一斉に

開く。道沿いなどにずらりと並ぶと桜並木のような風情だ。いつもは気にも止められないような木だが、

バリが一番寒い7月8月はこの木が敷地の主役だ。日本の桜はもう4年見ていない。しかしこの木を桜と

思って「日本の春」を強引に味わっている。ちょうど日本から持ってきているお気に入りの器があるので水を

さして飾ってみた。春の香りがした。日本は蒸し暑い真夏日が続いていると聞くが、このウブドウは夜など

本当に涼しい。いくらバリに慣れているからと言ってもやっぱりこうやって花を生けて桜をということは、私も

日本の四季が懐かしいのだろう。もしお金に余裕があれば日本の春、秋、冬を味わいに一週間ずつ帰国し

たいと、欲ばりなことを願っているが、そんな余裕があるはずもない。近年は日本食や日本のデザートもなん

でも作れるようになった。材料は結構ここでそろう。バリ料理の合間にちょこっと和食を食べるのも格別だ。

昨日は雨の中ぐちゃぐちゃになりながら風景を描いた。最後は何を描いているのかわからなくなり、ぐちゃぐ

ちゃな絵になった。キャンバスも体も濡れて渓谷の真ん中で絵を描いている自分にふと気づき、「何をやって

いるのだろう」と我に帰り、しばしたたずみ、また描いた。最後は少し雨がやんで、また違った気分になり絵も

少し変わった。何とか絵になったか。

(ピンクの花が可憐だ。日本の器にもよく合う)

(悪天候の中、格闘した絵 「雨模様の渓谷」

2002年7月8日

おとといの午後、買い物に出かけた際、焼き場の方で人だかりがしたので「お葬式」をしているんだな。

と思い、通り過ぎようとすると、参列者の中に知り合いの顔があったので、ちょっと気になって車を止め、

聞いてみたところ、昔、私が一時期住んでいたプリアタン村の王族の人が亡くなったのだった。私も何度

かお会し、話をしたことがある人だった。

バリに住んで12目年になるが、私の周りで実に多くの人が死んでいった。昨日まで話していた友人が、次

の日には死んでしまったり、それはもう10人以上の友人、知り合い、を見送った。あっさり死んでしまうよう

に見えるのは、彼らが、死の間際まで、結構「日常」のなかにいるからだ。そういう意味では今の日本の老

人たちとはずいぶん違う。バリの老人は、何が何でも手術という日本や欧米の考え方はなじまず、家族も好

きなようにさせていることが結構多い。だから家族は大変だが、バリは、多くの親戚が同じ敷地内にたくさん

住んでいるので、みんなにそれなりにというか、適当に面倒見てもらいながら、本当の病名なんか知らないで、

結構死ぬ直前まで自宅でえっちらおっちら生活している。時々お坊さんに聖水をかけてもらったり、お祈りして

もらったりが彼らの「治療」になっている。非科学的という人も多いが、何も科学的なことがすなわち「幸福」とも

限らないから面白い。死を間じかにしても、彼らは淡々と生きている。お坊さんに拝んでもらうとき、彼らは患部

が痛くないと言う。だからありがたい気持ちになれると。それは明らかに彼らの体内で天然のモルヒネが湧き

でているからであろう。これらは私にいわせれば実に科学的な治療だと思うのだが。「治療」と言えば、医者は

「そんなものは治療ではない。なぜならば…」とお決まりの得意の理屈を言うかもしれないが、死に至るまでの、

緩慢な黄昏の日々を病院の薬漬けのなかで暮らすより、お坊さんに聖水をかけて貰いながら過ごす日々の方

が時として、より長生きするのではないだろうか。

人間は100パーセント死ぬ運命にある。病気が治ってもまた違う病気でいずれ死ぬ。だれにでもやってくる

この「最後の黄昏」こそ天然のモルヒネが豊饒に湧き出るであろう、「お祈り」が、または、静かな朝の散歩が、

または、お昼寝の後の田んぼの前での夕涼みが、彼らにとってなによりの「薬」であり、「かけがえのない日常」

なのだと思う。死ぬことを恐れるあまり、または、直る可能性がほんの少しばかりあるからといって、そこに至る

での「黄昏の日々」を台無しにする権利は絶対に誰にもない。一秒一秒が彼らにとって「黄金の時」なのだから。

(作り物の黒牛の体の中に入れられた亡骸はみんなの見ている前で燃やされ骨になっていく)

2002年7月4日

洲之内徹さんの眼

先日、ジェイソン.モネの絵のことを書いた際、ふと彼の絵を日本で紹介できないだろうか、

と考えたが、どうしても、適当なギャラリーのオーナーや画商さんが思い浮かばない。

彼の絵は「絵好きの絵」であるから、不景気の日本ではとうてい採算が取れないだろうと思って

しまう。採算の取れない絵を扱う画商さんは、今の日本では画商さんとして失格らしい。今どきは、

もう相当名前の知れ渡っている絵描きか、誰でも分かるスーパーリアリズムの絵描きくらいしか、

本気できちんとした企画展などしてもらえないのである。やはりまず、「売れる」そして「知名度」で

決める。つまり、企画展をする前から成功することが分かっている企画展しかしないのである。

自分の眼を信じ、賭ける。というギャラリーは意外に少ない。こういうことを考えるたびに、私は

日本の美術市場の閉鎖性に打ちひしがれる。

あれはもう 12,3年前になるが、私はまだ若く、東京で中学校の先生をしながら、絵を描いて、

細々と発表していた。大学を卒業してすぐに、恩師の坂崎乙郎先生が急逝されて、私は自分の絵を

見せるべき確かな「目利き」を失っていた。坂崎先生は美術評論家としてたくさんの著書があり、

活躍もされていたが、同時に「目利き」でもあった。普通、美術評論家といえば、絵のことが分かる

のは当たり前なので、当然「目利き」だろうと思われがちだが、ところがどっこいさほどは「目利き」で

なくとも美術評論家という「職業」は成り立つのである。ある程度学問と経験を積めば、ある絵や作家

について「それなりの筋道をたてた理屈」は言えるようになる。美術愛好家が「なるほど」と思うこと

くらいは、文章がそこそこ書ける人ならばさほど難しいことではないのである。そして彼らのほとんどが

歴史上の画家やすでにある程度名前がある画家を取り扱い、評価するのである。

しかし坂崎先生はその姿勢が違っていた。、たとえ画家が高名で、権力を持っていても、実名で痛烈

な批判をし、完膚なきまでに叩き、書き尽くすのが常だったし、それは大学の私たちに対する講義の

中でも執拗に繰り返された。またそれとは別に、全く世間で名前が知れていない絵描きでも自分の

「眼」に忠実に、いいものはいい、と、励まし、時には展覧会も手伝ったりして、世間の評判や経歴を

度外視して本当に「絵」そのものを見ようとした。そういう意味で「目利きの美術評論家」として稀有の

存在だった。またそれゆえに、世間と折り合がつかず、常に孤立されていた。しかし坂崎先生によって

勇気づけられた無名の、しかし才能のある画家は少なからずいたに違いない。

その坂崎先生が亡くなられてから2年ほどしたころNHKの番組「日曜美術館」で四方田草炎だった

か、村山槐多だったかの特集をしていた。その時銀座の現代画廊という古ぼけた小さな画廊が映し

出され、そこでひとりの老紳士がインタビューを受けていた。とつとつとさりげなくしゃべる彼の口から

発せられる言葉には、その弱々しい発声とは反対に、何か、ある「力」があり、彼独特の「感覚に裏

打ちされた目利きの趣」があった。私は直感で、この人にいつか会いたい、そしてもっと話を聞きたい。

と思い、すぐメモを取った。「すのうち…とおる」

まったく無知としか言いようがないが、私はその時はじめて洲之内徹という名前を知った。

その少し前、当代随一の「目利き」と言われた青山二郎、小林秀雄、白洲正子たちに

「今、一番の美術評論家」と一目置かれ、芸術新潮に「気まぐれ美術館」という名コラムを書かれていた

こともこの時初めて知ったのである。そのあと私は貪るように「絵の中の散歩」「気まぐれ美術館」

「帰りたい風景」「セザンヌの塗り残し」「人魚を見た人」と読んでいった。どれもが、美術評論家という

よりは、ひとりの眼の利く絵好きのひとの名文といった趣があった。いろんな絵描きやその絵とめぐり合って

いくさまを、独自のなんともいえない味のあるひょうひょうとした文章で、、しかし書くべきところは「ズバリ」

と切れ味良く書ききってあった。そして全体の印象としては、右脳を中心に使って書かれた不思議な文章

でもあった。

青山二郎の文章などもそうとう不思議な文章だが、洲之内さんも、その文章に、とらえどころのない奇妙

な「魅力」があった。とても感覚的な文筆家だった。一般的に言われている「文人の書く美術エッセイ」と

いうものとも少しずれる私は思っている。もっと作品との「一期一会」がある。しかし溺愛はしていない。

妄想は抱かない。このバランス感覚は洲之内さんが「画商」を生業にしていたせいでもあると思う。

誰がなんと言おうと自分の独自の眼を信じきるところは坂崎先生にも通ずるが、その文体や守備範囲が

ぜんぜん違っていた。洲之内さんは終始、自分が関係した身近なものとして絵や画家を捕らえていた。

そういう意味ではとても狭い世界のなかで棲息されていたのかもしれない。そしてだからこそあの特異な

感覚が死なずに生きてこれたのだろう。もちろん洲之内ファンは、彼のあの感覚こそが真っ当で、「特異」

ではない、というだろう。

洲之内さんが若い頃に戦争の時代があり、思想的な「転向」があったことも、後の彼の独自の「変わった

人生」を送らせることに繋がっていったと思う。いい意味で何か世の中を「捨てた」ようなところが文章から

感じられる。戦争の終わった後も、戦中の忌まわしき記憶は洲之内さんを苦しめ続けさせたのかもしれ

ない。だからこそ洲之内さんはあの四角い画面の中に自分の居場所と良心の置き場所を求め続ける旅を

その後何十年もされてきたのだと思う。

洲之内さんの著作を何度も読み返したあと、ある日私は意を決して現代画廊に行って彼に会いにいこう

と決めた。別にすぐ絵を見てもらおうなんて思ってはいなかった。とにかく画廊に入って、そこの絵を見て、

洲之内さんを見たかった。我ながら変な話だが、こんなすぐれた目利きの人と同時代を生きていることを

確認したいと思っていたのだろう。銀座に行った私は現代画廊が今なにを企画しているのかを知るために

とりあえず日動画廊に寄った。知り合いが勤めていたからである。しかしそこで聞いたのは、洲之内さんが

2ヶ月ほど前に亡くなったというつらい報せだった。

主がいなくなった現代画廊はとりあえず閉められてしまった、ということだった。信じられないと思って念の

ために画廊まで行ってみたが、開いているはずもなく、静まりかえった暗い階段の向こうに現代画廊のドア

の古い文字だけが見えた。

このようにして私はまたしても「目利き」の人との縁を失ってしまった。

1987年の暮れ頃だった。

洲之内さんと晩年親交があった白洲正子が洲之内さんのことを書いている文章のほんの一部を最後に紹介し

たい。

『……周知のとおり洲之内さんは現代画廊を営んでおり、多くの無名の画家たちはそこから巣立っていった。

そこは彼らが切磋琢磨する道場でもあった。そんなことを言うと洲之内さんは「大げさな」といって笑うかもしれな

いが、芸術新潮に連載していた「気まぐれ美術館」を読めば、誰にでも想像のつくことであろう。

そういう根城を失って、彼らはさぞかし困るだろうということと、似非芸術家や似非批評家が跳梁している現代の

風潮に洲之内さんはたった一人で立ち向かっているように見え、彼がいなくなったら私たちはどうすればよいのか、…』

「気まぐれ美術館」文庫版解説より抜粋

追伸:洲之内さんの文章のそれぞれについても今後、コーナーを新たに作って紹介し、

自分の思うことも添えて書いていくつもりだ。

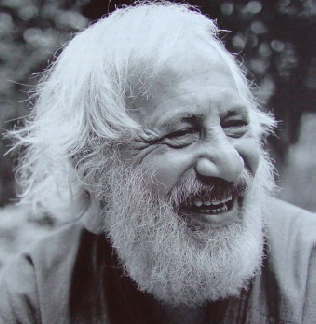

(麻生三郎が描いた晩年の洲之内さん)

2002年6月30日

昨日NHKの時代劇、『茂七の事件簿ふしぎ草紙2』を見た。パート1を数ヶ月前に見たとき、先日亡くなった

友人の I が出演していた。ひょっとしてパート2も出演ているかもしれないと思い最初から見た。しっか

り長く出ていた。相変わらずちょっとひょうきんな個性的な役だった。この時代劇は10回ものなので毎週

I に会えるかもしれないと思いながら楽しみに見ていきたい。

彼の友人でもあり仕事仲間でもあった三谷幸喜さんが彼のことを先日こんな風に言っていた。

「彼が亡くなった時、個性的な脇役。と書かれてありましたが、脇役という職業はありません。あと10年くらい

して50歳くらいになった時、いろいろあったけれど、こういう人生も悪くないな。と、しみじみ思えるような温かい

心をもった主人公を演じれるはずでした。そういう資質を持った優れた役者さんでした。」と。三谷さんのこの魂の

入った言葉を私はいつまでも忘れないだろう。

私は、三谷さんの心の中で温めていたであろうその作品を、今自分で勝手に話の筋を作って空想している。あると

きは役者さん、あるときは町工場の社長さん、あるときはサラリーマン、あるときは落語家、あるときは職人さんと

なって彼は私の空想の中で、人生の機微がわかる味のある主人公の顔で笑っている。

I が亡くなったあの赤い月の夜の2日後に月が満ち、そしてまた欠けていき、そしてまた満ちた。

バリは熱帯といえども南半球なので1年でもっとも寒い季節だ。ウブドウの夜は20度くらいまで下がる。

私の住む渓谷は、夜はジャケットが必要だ。

(最近めっきり雨が少なくなった。夕暮れ時の黄色く優しい光とその下の闇のコントラストが毎日川向こうの丘で生まれる頃、私は絵を描く。)

2002年6月26日

先日ジェイソン.モネのうちへ行った後久しぶりにおじいさんのクロード.モネの絵も見たくなった。

クロード.モネは睡蓮や積み藁などの風景画が有名だが、妻のカミ−ユや息子のジャンを風景

の中に立たせて描いた絵も多い。彼も身近な人々、身近な風景を好んで描いた画家だ。

日本にも西洋美術館の松方コレクションなどをはじめ、たくさんのモネがある。恩師の坂崎乙郎先生が

亡くなる1年ほど前、講義で、自分が死ぬ時のことをおっしゃったことがあった。坂崎先生は「病院

で死ぬのは断じていやだ。私が死ぬときはパリにあるオランジェリー美術館の中にあるモネの睡蓮

の部屋で死にたい。部屋全体が大きな円形状になっていてその中に立つとモネの絵の前に立って

いるのではなく、モネの絵の中にいる感じがした。あの中で眠るように死ねたら。」とつぶやかれた。

坂崎先生が亡くなられてすぐ私はあの時の講義を思い出した。そしてパリに行きオランジェリー美術

館の睡蓮の部屋に自分が入ってみたくなった。それから2ヵ月後、私はオランジェリー美術館の睡蓮の

部屋に立っていた。360度すべてモネの睡蓮である。水の香りがし、やさしい風が吹いてくるようだった。

そして私は坂崎先生のあの日の講義を思い出し、感無量になってしまった。

今、私は自分が使っているパソコンの壁紙にモネの絵を貼っている。モネの絵の中で私がもっとも好き

な絵だ。それは睡蓮でも積み藁でもない。それは「死の床のカミ−ユ」1879年、だ。

当時、比類なき技量があるにもかかわらず、冷遇の時代を生きなければならなかったモネにとって妻の

カミーユの愛情はなにものにもかえがたいものがあった。しかしその妻が32歳の若さで2人の子供を残し

てこの世を去ってしまう。悲しみにくれながら、モネは彼女の顔を描く。制作中にふと我に返った彼は、

こんな時にさえ絵を描いてしまう絵描きとしての業に自らおののき、自分に絶望する。

しかしその絵には人間の尊厳が、共に生きてきた軌跡が、覚醒された意識の中で見事にそのタッチに

表現されていた。私はこの絵こそが間違いなくモネの最高傑作だと思う。モネの真骨頂がここにある。

あのオランジェリー美術館のすぐ近くにあるオルセー美術館にその絵は今も飾られている。

「私は鳥が歌うように絵を描きたい」といったモネの言葉を、私は、絵を描いて20年以上たった今、ようやく

少しだけわかってきた気がする。

そういえば日本の画家、熊谷守一も息子の陽が死んだとき、枕もとで息子を一気に描いた絵があった。

彼もモネと同じで絵を描いている自分に愕然として30分でやめてしまった。と本に書いてあった。

倉敷の大原美術館にある「陽の死んだ日」である。この絵は熊谷守一の「一生一品」だと私は思っている。

タッチがすべて生きている本当に凄い絵だ。この絵も私の部屋の壁にポスターが飾られている。

(オランジェリー美術館内にある睡蓮の部屋。この部屋は地べたにおしりをつけて見れるようになっている。もちろん椅子もある。)

(↓モネ「死の床のカミ−ユ」1879年.オルセー美術館蔵) (↓熊谷守一「陽の死んだ日」1928年大原美術館蔵)

2002年6月21日

昨日バリに来た友人たちをウブドウのレストランに案内した時、店中大きな油絵が5,6枚か

かっていた。私はその絵たちを見て彼がまだ健在なことを知ると同時に、変わらない開放感と

その筆圧に嬉しくなっていた。私が熱心にそれらの絵を見ているので、友人たちは、その絵と

作者について質問し、私が、「彼はウブドウに15年ほどまえから住んでいるイギリス生まれの

フランス人の絵描きで、ジェイソン.モネというんだ。」と紹介した。

私はウブドウに滞在しはじめてまだ数年のころ、テキスタイルデザイナーの友人の家によく遊び

に行っていた。その友人の家の前に住んでいたのがジェイソン.モネだった。彼はかれこれ55歳

くらいだったが、とても気さくな人で私たちともよくしゃべり、私の友人たちは彼の絵のモデルにも

しょっちゅうなった。彼は必ずモチーフを見て描き、タッチや勢いやそのときの気持をとても大事に

する人だった。

彼は自分のオリジナルな人生を貫くためにインド、オーストラリア、を経てこの熱帯の島に流れ着き、

貧しくとも自由に制作している。そして、しがらみが多くなりがちな自分のギャラリーを建てないで

ウブドウのギャラリーやレストランに絵を委託して細々と食べている。

アトリエも住まいも小さくて質素なものであった。彼は食べるためにいわゆる売り絵用のモチーフを

選ぶことを一切しなかった。常に自分が興味のある友人たちや、身近な風景、などをダイナミックな

筆さばきでぐいぐい描きあげていた。そして友人たちが気に入るとすんなりプレゼントしてしまうところも

ユニークだった。。私の友人も1枚彼からもらった絵を部屋に飾ってあって、友人の特徴を大きなタッチ

で見事に表現していた。しかし、彼の絵はいわゆる「絵好きの絵」なので、この先そんなにもてはやさ

れることはないかもしれない。 しかしそんなこと彼にとっては、「俺の知らないところで勝手にやって

くれ。」という感で、ひょうひょうとしている。

バリ島は昔からいろいろな有名な外国人絵描きが移り住み、現地の絵描きたちに影響を与えてきた

が、私がバリに来て影響を与えられた絵描きはジェイソン.モネをおいて他にない。彼もたくさん絵を

売ってきたが、いわゆる絵描き臭くないところが、私は好きだ。本当に絵が好きで絵を描いていると

いう感じで、彼のように絵を描きたいと常々思っている。

そのレストランで絵を見た後、今日約6年ぶりに王宮の近くにある彼の小さな家を訪ねてみた。彼は

マレーシアのクチンにビザのことで出かけていて留守だったが、娘さんが留守番をしていたので、久し

ぶりに小さなアトリエを見せてもらい、近作も見せてもらった。6年前とほとんど変わらぬごちゃごちゃな

部屋に自分の描いた絵が無造作に掛けられていた。寝室も、台所も昔のままだった。そのことがなぜ

かとても嬉しかった。

追伸:最近いろいろ忙しくて4日から5日に一度の更新になっています。すみません(^^;)ゝ

(↓この絵のモデルは2人とも私の友人。女の人の方は私の絵「座るウブドウの娘」と同じ人。) (↓この絵は私がかなり気に入っているもの)

(彼は風景も人物も見て描く。風景はほとんど1日で仕上げる!なんて開放的な絵なんだろう。絵に風が吹いている)

(彼の末娘さんもウブドウにいる。絵は、彼女がモデルになったもの。) (彼はこのようなユニークな立体も数多く手がける。結構人気がある↓)

(↓彼のアトリエには所狭しと近作が掛かっている。) (↓家の前のテラスにも絵やオブジェが気楽に飾られている。)

(1938年生まれ 時々忘れた頃に個展をする。彼は常にマイペースのようだ。)

2002年6月17日

ウブドゥに最近裸婦を描けるところができた。週に2回もあり、日本と比べて格安なのだが、自分でも

意外なくらい執着が薄い。裸婦は今でも描きたいし、時々は描く。しかし大勢で取り囲んで裸婦を描く

というあのシステムがどうも体に合わなくなっている。人間を描く場合、その人をよく知っていることと、

独りで描けること、が今の私にはとても大事になってきている。このHPにも載せている裸婦の後姿

「座るウブドウの娘」(現在アグンライ美術館蔵)は、実はよく知っている娘さんにお願いして描かせてもら

た。造形的な魅力もさることながら、今の私は、その対象者との「共生」の意識をもって絵を描きたいのである。

去年の帰国の際、仕事の合間をぬってどうしても見たい絵があった。その絵は信濃の上田の「無言館」とい

う小さな美術館にある。その絵を見るために北陸から6時間車を飛ばした。台風一過で澄みきった空の下、

静かな丘のてっぺんにその美術館はあった。上田の町の中にも美術館の近くにも案内板や掲示板がほとん

どない。あとで学芸員の人に聞いてみると、館長の窪島誠一郎さんの方針で、ひっそりと、知っている人だけ

がぽつりぽつりと訪れてもらいたいので、観光目的の宣伝は極力避けているとのことだった。入ってすぐその

絵が眼に飛び込んできた。やはり想像していたとおりの美しい裸婦で、作者の恋人を描いた絵であった。造

形的興味や執着を遥かに超えた「共生」の意識の元に描かれたその絵は「絵とはこうなのだ。」と私に語りか

けてくるようだった。作者の名は日高安典。24歳になるこの年戦争で召集され戦地に向かうぎりぎりまでこの

絵を描いていた。そしてその恋人に「あと10分でもいいからこの絵を描き続けていたい。生きて帰ってきたら

必ずこの絵の続きを描くから。」と言い残して戦地に発ったそうだ。戦争が終わる昭和20年彼はルソン島で戦

死する。享年27歳。だった。

この絵には技術を遥かに超えたものがある。それは短い言葉ではうまくいえないが、「その人を思う気持ち」と

「絵を思う気持ち」の2つが重なり合い、二度と戻らない「今」のなかではりさけそうになりながら懸命に描いた。

そういう絵だ。この美術館にあるすべての絵に心打たれたわけではない。ここにある絵はすべて戦没画学生さ

んの絵だが、だからといってそれだけの理由で賞賛するつもりはない。しかし純粋に絵として見た時でも「心打

たれる絵」は実際少なくない。いつ襲ってくるかしれない死を強烈に意識しながらひとタッチひとタッチ思いを込

めてキャンバスに塗りこめていったからかもしれない。

これらの絵をご遺族の方々から集める時に多大な協力をされた画家の野見山曉治さんは、自らも、中国大陸

で死の狭間をさまよわれた経験をお持ちだ。彼はこのときの体験を文章に何度かされている。少し長くなるが、

私の人生に大きな影響を与えてくれた文章なのでどうしても紹介したい。

『もはやぼくたちにとって絵を描く時間はそう残されていない。このさき生き続けるという確信はないが、死ぬこ

とはないだろうと、どこか楽天的なところもあった。若者にとって死は縁遠い。とはいえそれまでの執行猶予に

変わりはない。

日々まみえる家族のひとりひとり、信じあえる友人、あるいは離れがたいひと、なにげないあたりの景色。それ

らが急に貴重なものとして浮かびあがる。そうした、かけがえのない日常を絵具や粘土で確かめるのは今しか

ない。秋の卒業式が終わるとみんなあわただしく東京を離れていった。それぞれ郷里の軍隊に入る。それから

どこへ連れてゆかれるのか、ぷつりと昨日までのことは断ち切られてしまう。

何日ものあいだ汽車は北へ向かって走り続け、ぼくが運ばれたところは粉雪が砂のように頬をなぶり、岩肌は

すべて白くおおわれた土地だった。線路はそこまでで終わっている。

すぐ目の前を壁のようなソ連領の丘が立ちふさいでいて、いくつもの穴ぼこから銃眼がぼくらの動きをうかがっ

ていた。ぼくたちの側はただ荒野だ。どこまでが空なのか、いくえにも重なった丘陵が空とおなじようなほの白い

光を放っていて、その上に並んでいる赤い煉瓦のの兵舎が、それぞれの屋根からうっすらとした煙を、凍てつい

た空に吐きだしていた。煙は息を殺したようにゆらぐ。

ある日、道ばたに美しい色の断片が滲んでいるのを見つけた。凍りついた雪をしばらくぼくは靴の先で削り、よう

やくその色を手にとることができた。なんでもない蜜柑の皮だ。

あの透明にうすくうすく絵具を重ねて空気の層をかもしだす中世北欧の画家の見事な手法を、ぼくははじめて実

感した。もし生きて還れることがあったら、絵を描きたいとそのときほど願ったことはない。

あれからの長い年月、ずっとぼくは絵と向かいあってきたが、ついに還ってこなかった友人たちは、どんな思いで

辺境の地に息を引きとったものか。ぼくはそのひとりひとりにお辞儀したい。』

「還らぬ友人たち」より抜粋。

今日もいつものようにイーゼルをたて、夕闇迫る自宅前の渓谷を描く。売れないかも分からないし、それどころか

発表すらしないかもしれない絵を描きながら、ただひたすら絵が描ける幸せを感じている。それ以外にとりあえず

何もない。

(↓日高安典 裸婦 1942年) (↓益田卯咲 波 1941年頃)

2002年6月11日

買い物はいつも絵を描く前の夕方3時頃と決めているが、その頃必ず前のアグンライの家の誰かがお祈りをしている。

バリヒンドゥでは家の全ての場所に神様が宿っていると言われている。各部屋はもちろんのこと、台所、手洗い、

庭、など十数か所にお供え物を置き、お線香を置き、そのたびごとに片手を前に出しお祈りする。そのときの顔

は誰もがとても美しい。紛れもなく無心だ。1日に朝、夕の2回するので20回はお祈りする。このことはバリの人々

の心を1日に20回も洗うということだ。それ以外にもお寺の儀式やいろいろな宗教行事があるのでもうそれは1年中祈っ

っている。天然モルヒネがどんどん体の中をめぐっていく感覚だ。これだけ祈ると五感も研ぎ澄まされていく。バリ人の

あのスピリチャルな踊り、演奏などは日常の「祈る行為」とその波長が何所か似ている。日本のお能の動きや、茶の湯

の心のあり方が「祈り」の際のそれと似ているように。私は昔剣道をやっていたが、剣道にも「黙想」という時間が稽古

の最初と最後にある。正座をして3分ほど肩の力を抜いて目を閉じ、無心になる。これもやはり「祈り」と同じ心だと思う。

昔のギリシャ彫刻、飛鳥白鳳時代の仏像、絵画。禅僧たちの画。それぞれみなすばらしい精神が描かせた傑作が多い。

これらは日常の中で「祈り」の心の状態をたくさん取り入れ、心をそのたびに新たにする作業を行っているからだと思う。

彼らにとって絵とは、飾る物ではなく、その世界観をあらわすものにほかならないのであろう。勝負は絵を描いていない

日々の生活にかかっている。現代の絵描きもここのところが大切なのだ。

私は日常の中で「祈り」と同じ心の状態を持っているだろうか。世阿弥がいう「花」を、「常なるもの」をキャンバスの中に残

すためにはただ単にデッサンの修練や枚数だけではだめなような気がする。1日の中で心を洗う瞬間を日々持てるかどう

かだろう。別に手を合わせる必要はないと思う。風に吹かれて遠くを眺める。そして、夕日が落ちていくさまを、月が昇るさ

まを、満天の星を、深い渓谷の闇を、眺めそして何かを感じる。

それらのことが飾り物の絵ではなく、「彼岸の絵」を描く最も大切なことだと思うのである。

(↓祈る時は手も美しい) (↓知り合いの絵描きさんが描いた日々の「お供え物」)

2002年6月8日

昨日私のパソコンが激音とともに動かなくなった。もうこれまでかとも思ったが、往生際悪くいろいろ試してみた。しか

し、やはり、何も反応しない。日本語環境のOSが入ったパソコンがバリにあるかどうかわからない。メールは、そこら中

にインターネットカフェがあるので簡単だし、いろんな掲示板も問題なく書き込める。しかしHPだけは自分のパソコン

がないと始まらない。更新も出来ない。しかしどうしても動かなかった。私はHPの更新や友人とのメールのやり取り

や掲示板の書き込みに深夜の1〜2時間をあてている。しかし昨日はその時間が余ってしまったのでテラスにでて

ぼんやり細くなった三日月を眺めていた。涼しい風に乗って心地よい川の音がし、虫の鳴き声があちこちから聞こえ、

テラスに蛍が入ってきた。わざとテラスを暗くして1時間ばかり来し方行く末に思いをはせた。天の川がはっきり見えた。

そういえばパソコンを始める前、何年も夜はいつもこうして静かにテラスに腰掛け、月を見ていた。パソコンがなければ

ないでこれもまた良し、だな…。と何ヶ月ぶりかで味わう、ちょっと前の夜の暮らしだった。

今日の夜、多分ダメだろうと思いながらもう一度スイッチを押してみた。すると今度は機械が動き出した。もう死んでし

まったと思っていたのだがまだぎりぎり虫の息で生きていたのだ。おかげで今夜はバリ日記の更新をこうやって行っ

ている。しかしずいぶん苦しそうで、変な音が最初にしたり、時々電流が止まったり、消えかけたり、している。

間違いなくしっかり故障している。もしこの瀕死の重体の私のパソコンが完全に壊れてしまったら、みなさんどうか気

長に代わりの物が見つかるまでバリ日記の更新待ってくださいね。その間私は少し夜の散歩を楽しもうと思っています。

追伸:あれから4日たちましたがパソコン何とかまだ動いています。少しほっとしました。(^^)ゝ6月11日

(家に来る通い猫の中で一番人に慣れている「チビ」 昔は小さかったのでそう呼んでいた。)

2002年6月4日

昔、バリに来たばかりの頃、50年程前のバリの絵画を美術館でたくさん見たが、ある種の違和感と不気味

さを感じ、「なにもここまでしなくてもなあ。」と、戸惑った覚えがある。極度に粘着質でおどろおどろしい感じが

私の感覚に馴染まなかったのだろう。

しかし近年同じ絵を見てもそのような違和感がなくなりつつある。絵を見慣れたのではない。この土地に、そし

て風物に体が馴染んだのだと思っている。その土地から出た絵はそこの風土によって育まれてきた物だからで

ある。あのおどろおどろしさは確かにこの熱帯の島にはある!。また食べ物や飲み物もバリ人と好みが一致して

きている。辛い物が好きとかそういう単純なことではなくて、もう少し複雑な、バリならではの香辛料や肉、野菜の

味に適応したということである。

昨年日本に展覧会のために帰国した時も日本の街の風景やシステムや管理に強い違和感を感じ、1ヶ月の滞在

が長く感じられた。数年前までは一度帰国すれば2ヶ月ほどは普通に暮らせたのだ。また3年程前展覧会の都合

で3月末に帰国した時私にとっては南極にいるのではないかと思うくらい寒くて、腹痛で寝込んでしまった。毛穴が

熱帯に慣れて開きっぱなしになっているのだろう。このままあと何年かバリに住み続けると、日本に帰れなくなる日

もそう遠くない。(ひえー) 体を壊してもお金が無くなっても体が受けつけなければ帰るわけには行かないのであろ

う。これは私にとって恐怖かもしれないがが、私の「絵」にとっては面白いことになりそうだ。完全にバリ化した精神

と体が、バリの風物や人物を描いた場合、作品はどのようなパワーを醸し出すであろうか。

そういう意味では10年前には予想もしなかった、なんかめちゃくちゃな人生になってきたなあ。と我ながら笑っている。

しかし私は本当のことを言うとちっとも怖くないのである。先日書いたとおり、山で2度死にかけて2度生還している。

つまりは今生きている毎日の日々は「おまけの日々」なので、自分の好きなように自分の心のまま生きているので

ある。自分の心が嫌がるのにしがらみやちょっとした欲でぐるぐる動いてもしょうがないというか、ちょっと動いてみる

ことがあってもすぐ虚無感がおそってくる。ある意味では私の感覚はすでにちょっと偏ってしまっているのだろう。

言い方を変えれば私は、あの山からの2度の生還以来、それまでとは違った変な「2度目の人生」を送っているとも

言えそうだ。

ここ数日モチーフが人物から離れ、また身近な風景に手を出している。風景画を描くときは本当に楽しい。イーゼルを

担ぎ、蚊に悩まされながらも草が茂る中で遠くを見ていると絵を描く人でよかった。とつくづく思う。しかし開放されてい

る分なかなか絵がまとまらず、絵のなかで位置感が狂い、ぐちゃぐちゃになることもよくある。しかしまあそれはそれで

その日は良し!としている。またそういう絵のほうがいい。と言って買ってくださる方も時々いる。そういう時はほんと嬉

しい。しかし、それでも大部分は売れないわけだから倉庫は訳の分からん絵が増えてきた。困ったー。

(↓私の好きな昔のバリ絵画 作者はイダ.バグ―ス.マデ.トゴッグ 1966年)

v

v

2002年6月1日

赤い月

5月24日の月は大きくて赤い月だった。時々そのような月が出ることはあるがこの日の月はことのほか大きく赤かった。

私と友人の I の出会いは大学受験のための渋谷の旅館だった。その時期、浪人中の私にとっては寒く辛い日々

で、第一志望の大学を明後日に控えていた。彼も第一志望の大学の演劇学科を受験するために越後から泊まりに

来た。同じ部屋だった私達はほんの数分で仲良くなった。それは彼が思いっきり気さくで素朴な性格だったからだ。

越後で酒屋さんを経営する彼のご両親は演劇科を受けると思っていないらしく、受かってから親とのことは考える、と

笑っていた。暗く寒いその部屋で何日か語り合ったことは今でも忘れない。お互いこの辛い受験が終わったら必ず

連絡を取り合って再会しような。と励ましあった。幸い2人とも合格した。、大学は違うがたまたま下宿も近かったので

しょっちゅう行き来した。彼は演劇のかたわら落研でも中心メンバーになり、人に笑いを提供する才能は確かな

ものがあった。大学4年生の時、実家のお父さんが亡くなられて随分落ち込んでいたが、演劇の友人たちが遠路

はるばる越後までやって来て、お葬式に出て、お祈りし、彼をいたわり励ましたそうだ。そのあと私の下宿にやって

来て、目を真っ赤にさせながら「あのことは一生忘れない。」と言っていたことが印象的だった。それによりもう一度

がんばって演劇の道を歩もうと決意したのだ。彼は服装には全くこだわらない性格でいつ会ってもちゃんちゃんこ

のようなものをジーンズの上に羽織ってサンダルをカラコロいわせていた。電車に乗るときも大学に遊びに来た時

も同じような格好なので可笑しかった。話す言葉に誇張や見栄がなく、そして繊細で、何よりも真面目だった。

こいつは「自分の道」を歩むだろうなあ。と思い、羨ましい気がしていた。卒業してからも彼は肉体労働をしながら

役者の道を摸索していた。そのうち私も彼も忙しくなったのでなかなか会えなくなり、私は中学校の先生になり、

そして年賀状で近況報告をしあった。彼は相変わらず役者の道を探っていた。その文面には悲壮感は全くなく、

「なかなかこういう人生も面白いぞ、吉川!」と言っているようだった。真面目なのだが、あっけらかんとしていた。

そのあと私はバリに早々と隠遁してしまったので音信は途絶えてしまった。この12年の間に彼がどのような苦労

をし、どのような努力を続けてきたのかは知る由もない。時々三谷幸喜さんと組んでテレビのドラマに少し出ていたの

は知っていたが。

今年の4月頃バリの我が家のNHK時代劇にちょっと面白い役で出演している彼を見つけた。個性的な役柄が光って

いた。バリで彼の顔が見れるとは思わなかった。

私は、I の懐かしい顔を久しぶりにテレビで見て、あの最初の出会いのことが一気に蘇ってきた。彼との出会いが

大学時代ではなく、あの辛く、前が何も見えなかった浪人時代だということが独特の思い出となって私の心に決して消

えない光になり、今も心のひだに残っていることを強く自覚した。

あのテレビドラマを見てからしばらくたった5月24日の夕方。 I は、くも膜下出血のためこの世を去った。40歳だ

った。

故人は生き残った人の魂に宿り2度目の人生を新しく始める。彼を慕う何百何千という人々の中に生き続ける。

そして辺境の地に住む私の心の中にも。 私の中にいる彼は、テレビで活躍していた私の知らない彼ではなく、

1980年の早春に将来を語り合った彼であり、青いちゃんちゃんこを着て池袋線の東長崎の駅に降り立ち、「よっ!」

と、待ち合わせの私を呼んだ、あのよく通る声であり、あの眼であり、あの立ち姿であり、窓拭きの肉体労働を

しなががらも「自分の道」を歩むことを決意した彼からの手紙にあった、あの文字、あの筆圧だ。

私はこれからはいつでも彼と語り合うことができるのだ。そして私の人生が終わる日まで忘れないだろう。

そして、あの赤い月のことも。

(↓夕方赤かった月は深夜笠をかぶって幻想的だった。5月24日)

2002年5月27日

今年もまた凧揚げの季節がやってきた。季節といってもこの島は熱帯なので本格的な乾季がやってきた。という

ほうがぴったしくるのかもしれない。ギャラリーの道向こうの田んぼでも連日近所の子供達が揚げている。バリの

子供達はみんな自分で凧を作る。見ていると、実に手馴れたもので、自分の体くらいの凧も平気で作ってしまう。

この島の面白い所はいい年をした大人も本気で凧を作り、凧を揚げることだ。よく子供達に混じって二十歳くらいの

おにいちゃんが至福の顔で揚げている。私もまだ息子が小さかった時はよく田んぼで自前の不恰好な凧を揚げ

た。ちょうどこの季節、1回目の稲刈りが終わり、田んぼは子供達にとって格好の凧揚げ場となる。雨さえ降らなけ

ればウブドウの空はどこもかしこも凧だらけだ。

凧といえば必ず思い出すことがある。あれはまだ私がバリに来て2年目くらいの時期、私はウブドウのはずれの

ニュークニンという村に住んでいた。あの頃はまだ車に乗らず、バイクで移動していたものだ。ニュークニンは

桃源郷のようなところで私はこの村の風景がとても気にいってたくさん絵にもした。宮嶋もこの時期に多くの作品

を描いている。

ある日その村の田んぼで乾季でもないのに凧を揚げている人を見た。年のころは40過ぎくらいの男の人で、

イスラムの帽子を被っているところから、彼はジャワ人であろうと思われた。もう凧はかなり空高く上がってい

て、遠くから見るその横顔は無邪気な子供の目をしていた。それからそのたんぼでほぼ毎日のように彼の姿を

見かけた。そして必ず、凧を揚げていた。私の友人の話では、「あの男はもともとはジャワから来てこの近くに住

みついた絵描きなんだが、どうしたんだか頭が変になってしまって、絵も描かずにああして毎日凧を揚げているん

だ。本当は奥さんも子供もいるんだが、いったいどうなってしまったのか、分からない。」と、いうことだった。

しかし私は、毎日凧ばかり揚げているあの男の人の無邪気さがうらやましく思えた。凧が空高く揚がったあとは

ずっとなにをするでもなく彼は小さく見える凧を眺めていた。私も彼を見つけると、バイクを止めて長い間なにをす

るでもなく彼の凧揚げを見ることが日課になっていた。彼は暑い日はよく上半身裸になり、あぜ道に腰掛け空高く

揚がった自分の凧を見ていた。風のない日はあぜ道をひた走り、揚がりそうもない凧と悪戦苦闘していた。巷で

は「気が違っている。」と言われているが、彼から見ると「俗にまみれた私の気の方が狂っている。」と言うかもしれ

ない。私は今まで世間に歩調を合わせてどうでもいい日々をどれだけ送ってきたことか。それからというもの、私は

彼を風景画の点景に入れたり、写真を撮らせてもらったりして、その凧揚げの姿を身近で眺めるようになった。その

うち、しだいに私は彼の「気」を美しいと思うようになっていった。ニュークニン村にはそのあと2年ほど住んだが、その

間も彼は雨の日を除いてほぼ毎日凧を揚げていたように思う。

そして10年後の今、ようやくこのごろ私はあの頃の彼の気持ちがわかる気がしている。近い将来、私も彼の「気」

と同じ感覚になれる日がくるような気がする。その時私はどのような絵を描くのだろうか。

彼は今どうしているのだろう。今でもニュークニンのあの田んぼで風に吹かれながらたった一人で凧をあげているの

だろうか。

(↓2002年5月26日。ギャラリーの道向こうの田んぼで凧揚げをする子供達)

(左↓1992年2月頃撮影。文中に出てくる。凧を揚げるために田んぼに向かうジャワの絵描きさん。)

(右↓空高く揚がったところ。彼は毎日、何ヶ月も揚げていた。)

2002年年5月20日

昨日バリ.ヒンドウの霊峰アグン山が久しぶりに夕方丘越しに見えた。朝はしょっちゅう見えるのだが寝ているので

なかなか見ることが出来ない。やはりあの山を見ると不思議にありがたい気持ちになる。実は私は5年程前にアグ

ン山に登頂している。標高3100メートルではあるが最後の500メートルはとても登るのが難しい。岩場、急斜面が

多く、日本なら当然鎖がある鎖場級の場所なのに何の設備もない。あるわけない。バリの人々は一部の儀式の場

合を除いて「登山」の習慣がないからだ。道も無きに等しい。それでも雨が少ない乾季であれば、結構何組かの外

国人が毎月登頂している。私が、宮嶋と7歳の息子、そして知り合いの麓の村に住むバリ人と登ったのは雨季のま

っさかりの2月だった。3月はじめに積雪期のヒマラヤのアンナプルナベースキャンプ(4200M)をトレッキングするこ

とが決まっていた私は練習を兼ねてあえて雨季を選び挑戦した。朝5時に登り始め、小雨や、濃い霧に悩まされなが

らも、5時間かかってようやく4人とも山頂に着いた。息子は7歳だったので登頂最年少記録だと言われた。運良く山頂

は晴れており気持ちよく1時間ほど休憩し、下山した。その日、私は朝早いこともあってほとんど寝ていなかった。それと

下山途中で水を飲み干してしまった。麓の寺まであと30分のところで背中の15キロの荷物が急に重く感じられ、めま

いがしてへたり込んでしまった。そのあと急に恐怖心が湧いてきて、全身にしびれがきた。実は昔、山で死にかけたこ

とがあり、その時の恐怖が蘇ってしまったのだ。私以外の3人は私が突然うずくまって倒れたので、必死の形相で全

身をマッサージし続けてくれた。しかしそれにもかかわらず息もだんだん浅く速くなってきたので、今度こそもうだめかな

と、ふと思った。しかし家族が近くにいてくれたので結構冷静に自分で自分を見ていたようにも思う。意識も少し朦朧とし

ていた。その状態 は10分ほど続いただろうか。その間に苦しい息の中私が繰り返し繰り返し考え続けたことはただひと

つだった。『もしまた生きて下山できたら、なにを迷うことなく「絵」だけを描いていこう』と、もう今度こそおまけの人生なの

だからと。幸い痺れは次第に取れてゆき、30分後には、バリ人に荷物を持ってもらえば自力で下山できる位に回復した。

今思えば多分に精神的なものが影響していたようだ。そのあと行ったヒマラヤでも雪崩に巻き込まれそうになり危なかっ

た。 しかしおかげでその後の私の人生は無駄な欲に振り回されることなく、描きたいように絵を描いているし、無意味

な世間でのしがらみからも開放されて孤独のうちにこうして自分の時間を持てるようになった。もしあのような生死をさまよ

うことがなかったらおそらく私は今ごろは絵をやめていたかもしれない。いや、恐らく続けていただろうが今の生活とは

かなり違ったものになっていただろう。欲としがらみに巻き込まれていったのではないだろうか。そして今、私は日々、

孤独の中で絵を描きながら、時々このHPで気分転換をさせていただいている。気分転換なので発散のようなものだが

、だからこそ長続きしそうだとも思う。根がお気楽なので許していただきたい。なにはともあれ私はあの霊峰アグン山を遠く

から眺めるたびにあの日のことを思い出し、なんだかありがたい気持ちになるのだ。

(↓渓谷の向こうに見える霊峰アグン山。朝方はもっとくっきり見える)

2002年5月16日

昨日から家の近所のお寺のお祭り(オダラン)が始まっている。どのお寺のお祭りも6ヶ月に1回あり、1週間ほど続く。

オダランのはじめの日あたりに恒例の「闘鶏」(タジェン)がおこなわれる。今日はその「闘鶏」の日。

バリの男たちにとってこの時間は特別で、普段とみんな眼の色が違う。これくらい普段もまじめに働けばいいのにと、

つい思ってしまうくらい真剣で集中力がある。なんせお寺の儀式の前に神々に捧げる生贄(いけにえ)というしっかり

とした大義名分があるので、みんな大きな顔でやっている。しかし彼らはただ単に賭け事を楽しんでいるわけではな

いのだ。闘鶏を一度でも間近でみたことのある人なら必ず感じる一種の「異様さ」はいわゆる儀式のハレの顔でも、

賭け事にはまっている顔でも、お金にはまっている顔でもない。ある意味では「神聖」な顔だともいえる。

あれは彼らにとって「恐怖や死や野獣化」を集団で体験できる、怖いけれども悪と交差できる喜びに打ち震えている

時間なのだと私は思っている。仕切り場で鶏の持ち主達どうしの賭け金が高騰すると、もう回りの人たちの気持ちは

盛り上がり、目は血走り、今度は回りの者どうしで大声を出してどんどん賭けあう。すごい気合である。時としては自

分が不利な掛け率でも応じあう。それもこれもお金儲けでなく、自分が日常で見ることの出来ない「恐怖や緊張」を

集団の中で体験したいためだと、私は確信している。その体験のために「お金」は潤滑油の役割を果たす。自分達が

精魂込めて育てた鶏に自己を託し、自己を賭けるのだ。お金ではない。

そしてその恐怖と興奮の先に「栄光」があり「屈辱」がある。それら両方とも!が彼らの秘められた欲望なのだと思う。

バリに住んでいつも感じることはこの島の人々は「悪の存在、暗闇の存在」を恐れながらも、とても憧れてもいる。

そうだからこそ、あのような音楽や踊り、古典絵画、人間関係、が成立するのだろう。常に両極端に引っ張られ

ながらそのことをどこかで「快感」に思っているのだ。「創造と破壊」、これこそが彼らの人生であり、彼らの文化

なのだ。言い換えれば破壊そのものがすでに次なる創造の起点になっている。そして創造の直後に破壊が始まって

いる。そしてこの感覚は私のバリ滞在の心のあり方、そしてそれらを統括した人生感に決定的な影響を与えている。

(世話人が雄鶏の足に鋭いナイフ、蹴爪を縛り付ける。 ) (↓独特の異様な雰囲気が漂う寺の前の円陣 )

(↓持ち主どうしの賭けが成立すると今度は周囲の人たちが賭けあう。 ↓負けたほうは殺されて食べられる。白い方が負けた。)

2002年5月13日

バリは雨季がようやく終わり、写生に毎日でも出かけられるのだがあまのじゃくなので最近肖像画ばかり描いている。

それも真横からの視点で描いている。真横から人間を見ると視点がはっきりしていてそれはもう美しい。しかし絵画

で真横からの絵は少ない。それほどにも難しいのだ。奥行きだけでなく、見えていない向こう側の目や頬をほんの

わずかなまわり込みの部分で表現しなければならない。首と肩の関係も真横からではとても難しい。しかし私は別に

難しいから描いているわけではない。難しいといえば本当はこの地球上のモチーフはすべて難しい。人物も正面も

後ろも何でも難しい。それでも真横の顔は美しい。遠くを見つめる時、物思いに耽る時、何かを決断する時の横顔は

見ていてほれぼれする。昔は、横顔はうまくいかないので絵心はあっても避けていた。近年は結果がどうなろうが

自分の絵心のままモチーフを選んでいる。案の定なかなかうまくはいかない。何日もかけてしまう。しかし破綻だら

けの絵ではあるがなぜこのモチーフを選んだのかが分かる部分が必ず絵のなかに残る。当たり前だ。描きたくて描い

た絵はその画面の中に作者の気が入り込むからだ。感動してるからだ。こういう絵は減点方式には弱いが、光る何か

が残る。私は誰かに採点してもらうわけではないから好き勝手にやっている。絵なんて好き勝手に描くから面白いの

だ。一昔前、売れることや評価されることばかり考えていた時は感動がどこかに置き去りにされていた。そういう絵も

それなりに見栄えはあるのだが、結構飽きるし、心を洗われるような感動を呼び起こさせは決してしない。壁に1枚飾っ

ておくぶんにはちょうどいいのかもしれないが。そしてそういう意味で売れるのだ。いわゆる飾り物である。

私の恩師坂崎乙郎先生は「絵には2つの種類がある。ひとつは飾り物としての絵。もうひとつは人生をかけた生きることに

直結した絵、だ。前者は美術学校にでも行けば、それなりに手に入る人生だ。もし君たちが後者の道を選んでしまった

ら大変な茨の道が待っている。」と。しかし茨ばかりでもない。絵を描くことは楽しい。この世知辛く、殺伐とした時代に、

私は絵を描くことによって自分の気持ちが救われてきた。真っ白いキャンバスに自分の感覚を託すという本当に地味で

個人的な営みだからこそ心を開放できたのだろう。

話は戻るが「風の谷のナウシカ」の原作本で宮崎駿さんが描くナウシカの「横顔」は美しい。文明崩壊後の滅びのなか

で平和を強く望みながらも激しい戦いに巻き込まれていくその運命に絶望しながらもなお、「生き抜く決意」をする。そ

の横顔を心をこめて描いている。

(↓絶望の淵にあって、それでもなお生きぬく決意をするナウシカ)

2002年5月9日

今日は昼に渓谷の向こうの丘を大勢の村人がガムラン演奏と共にチャンプアン寺での儀式のために行列を作って

歩いていった。丘の尾根を正装をして長い行列を作ってさっそうと歩いていくのはなかなかかっこいい!夕方遅く

からは丘の近くの別の村で儀式のためのガムラン演奏があり、その音がこちらの敷地まで聞こえてきた。そして

夜はこれまた丘のもうひとつ向こうの丘にあるレストランで行われている大きな竹の打楽器(ジェゴグ)の大合奏が

始まり、大低音を二つの丘に響かせながら2キロも遠くの私の敷地まで轟かせていた。

昨年の5月にこの渓谷のてっぺんに引っ越してからほぼ毎晩必ずガムラン演奏の音が聞こえてくる。これだけ

静かな場所に住んでいると夜だと2キロくらい彼方の演奏でもしっかりと聞こえてくる。私は隠遁生活のようなリ

ズムで暮らしているので普段は近所のアグンライ.ブディアルタの家族以外とは買い物を除いてほとんど誰とも

接触しない。寂しい暮らしといえばこんな寂しい暮らしもめったにないだろうと思っている。なんせここは日本から

遠く離れた異国の森の中である。しかし毎日ガムランの音を聞くとなにかほっとして人に会っている気に少しな

る。昼間川の方からは石切りの音や、近くの丘で農作業の人の気配がある。それだけで心が和みそこから絵心

も生まれる。通い猫が数匹毎夜遊びにやって来る。これも結構嬉しい。

今日はコモドオオトカゲ!が手洗いの近くで日向ぼっこをしていて家族のものを仰天させていた。コモドオオトカゲは

忘れた頃にひょいと現われる。もちろん近所の放し飼いのひよこなどをねらって下の川から上がってくるのだが、

その途中で時々ご対面してしまう。もちろんむこうがあたふたと逃げていくのだが。こういう動物でもそれなりに

まあいないより和む。時々近所の豚も逃げ出して入ってきたり、毎日朝放し飼いの鶏が我がもの顔でやって来て

鳴きまくる。雨の後はニシキヘビにもよく出会う。その他、アルマジロ、カメレオン、大ヤモリなどお笑い系もいる。

慣れれば少しかわいいと思えることもある。時々帰国した時などに仕事柄よく人と話すが、やっぱりちょっと疲れる。

この渓谷での孤独な暮らしの方が今の私にはぴったりくる。なによりも絵を描く気持ちになれる。このことだけは

何ものにも代えがたい。

(毎夜やってくる猫達の中のリーダー猫、あまり逃げない。)

2002年5月6日

レンブラント、その最後の年

昨日知り合いのギャラリーのオーナーが私の絵を見て、「あなたの絵はレンブラントの趣がある。」と言った。

もう随分昔からこのことはいろいろな人に言われてきた。確かにそのとおりだと自分でも思う。もちろん質は違う。

私にとって絵の母親がゴッホなら、父親はレンブラントである。ゴッホと同じく、ヨーロッパ中のレンブラントを見て

きた。学生時代には何度か模写をし、その魂の在りかを探った。人物画を描く時必ずレンブラントの絵が頭の隅に

あった。それは40歳を過ぎた今でも変わることはない。それが見る人をして「レンブラントのような」と思わせるの

であろう。才能の違い!や時代を度外視して、どれほど彼の精神性の高い人物画に憧れてきたか。ゴッホも

レンブラントを崇拝していた。彼はレンブラントの大作「ユダヤの花嫁」を見たとき、あまりの感動に、魂を奪われ

何時間も立ちつくし、そのあげく「もうあと1週間この絵を見続けることができるなら10年命が縮んでもいい。」と

言ったのだ。現代に生きる画家で、嘘でもこれだけのことを言い切れる人がいるだろうか。この言葉だけで、

ゴッホがいかに絵画に人生を懸けていたかが分かる。

レンブラントとゴッホは同じオランダの生まれであるだけでなく、ある重要な共通点がある。それは自画像が

多いこと。身近な人を繰り返し描いたこと。そしてそれぞれの晩年に傑作を多く残したこと。言い換えれば、

絵画の質が晩年になるほど高くなっていく。このような画家は数が少ない。そして2人とも最後の年に最も

花を咲かせている。日本人の洋画家などほとんどその晩年にむけて下降の一途を辿る人ばかりだ。ひどい場合

は若い頃の出世作のコピーを晩年まで永遠にするという悲惨な状況も決して少なくない。そのような人たちは絵

を描いているのではなく絵でお金を稼いでいるだけで、そこに新鮮な「絵心」は存在しない。ゴッホは37歳でこの

世を去っているので晩年という言い方は似合わないが、レンブラントは63歳で逝っているのでその晩年に才能が

最も開花したことは驚きである。彼の精神の何がそうさせたのだろうか。

レンブラント.ハンメルスゾーン.ファン.レインはゴッホより約260年早い1606年オランダ西部のレイデンで製粉

業を営む家に9人兄弟の8人目として生まれた。日本は江戸幕府の初期である。若い頃からその卓越した技量で

地位を瞬く間に築いていき、その前半生は栄光の連続であり、その上裕福な家の娘サスキアと結婚し幸福が続い

ていくがこの時期までの彼の作品で私の心をしっかりつかむ作品はない。しかしサスキアが病死したあと彼の人生

の歯車は狂っていく。いろいろな問題が次から次へと起こり、裁判沙汰もあり遂には破産してしまうのである。この

40歳前後の4〜5年のレンブラントの作品はあまりない。このことからもいかに彼が絵以外のことで忙しく、そして

精神が不安定だったかが想像できる。

そのようなレンブラントを画家としてもう一度再起させたのは、家政婦としてそして息子のティトゥスの乳母として、

彼の所へやってきたヘンドリッキェだった。彼女は派手好きで浪費癖のあるサスキアと違って、穏やかで繊細な

心遣いでレンブラントの傷んでしまった心を慰め続けたと思われる。それは彼が描いたヘンドリッキェの肖像を

見ればよくわかる。ひとタッチひとタッチが対象への慈しみと愛情に満ち溢れていて、全て傑作になっている。それ

はサスキアを描いた絵と比べてもよく分かる。そしてヘンドリッキェ以外にもうひとり彼がこよなく愛した人物がいる。

それは4人の子供のうち、たったひとりだけ無事成長した息子のティトゥスだ。レンブラントはティトゥスの肖像も小さ

い頃から何度も描いているがこれまたほとんど傑作である。レンブラントといえば、群像の画家と言われるが、とんでも

ない。彼の本領は自分の愛した家族の肖像であり自画像なのだ。そこに私が彼を20年以上追い求めている大きな

理由もある。彼は自分の気持ちや人生を全て個人的なモチーフに託した人で、当時の職業画家としてはきわめて珍

しい絵画姿勢である。ゴッホの時代や今であれば身近な人々を個人的に描くのは当たり前だが、17世紀のヨーロッ

パで、注文品でもない自分の家族の肖像や自画像を頻繁に繰り返して描くということはほとんどなかったと思われる

。ほとんどの画家は得意の分野を持っていて、風景なら風景だけ、歴史画なら歴史画だけというふうに完全分業をし

ていた時代だったのである。しかしレンブラントは何でも描いた。ありとあらゆるものを描いた。そして最高の傑作は

決まって家族をモチーフとしたものと自画像だったのだ。

しかしまたも不幸が彼を襲う。最愛の人ヘンドリッキェが1663年38歳の若さで世を去ってしまう。レンブラント57歳

の時である。そして5年後の1668年愛しい息子のティトゥスも結婚してわずか半年で亡くなってしまったのである。

レンブラント62歳の時である。こうしてレンブラントは生涯に一度も体験したことのないような決定的な絶対的孤独の

中で生きていかなくてはならなくなったのだ。ティトゥスの死後約一年でレンブラントは静かに63年の生涯を終えたの

である。

自分の愛しい人々、最も大切に思っていた人々が全ていなくなってから自分がこの世を去るまでの1年。この1年に

レンブランは自画像を描いている。全ての虚飾とナルシズムと気負いを排し、諦観とあるがままの今の全てを描きき

った見事な絵である。彼の全生涯の最高傑作であり、ヨーロッパ絵画史上の最高傑作だと思われる。全てを失い、

全てを諦め、体も弱り、絶望の淵にあって彼が到達した境地はわれわれは言葉では到底理解できないであろう。

しかしわれわれはあの自画像を見ることによって言葉をはるかに超えた彼の精神の到達点を全身で感じることが

できるのである。そういう意味では絵画というのは本当に偉大だ。

ロンドンナショナルギャラリーにあるこの自画像が

上野の西洋美術館に来た時、私はそれこそまわりの友人があきれるくらい何度も見に行った。あの絵だけを見に

いったのである。一緒に来ていた何百枚もの他の画家の絵はさっと見ただけ。それほどにもあの自画像を見ること

は集中力を必要とした。おそらくこの絵が、人間が行き着くことのできる、ある一つの極だということは当時の20代

前半の私にもそれなりに分かっていた。だからあんなにも通ったのだろう。

あの時私は坂崎乙郎先生がおっしゃっていた「絵とは人生である」という言葉をあの自画像を見ながら何度も

かみしめていたことを思い出す。

下の左端は1663年制作の「ティトゥスの肖像」真中は1653年頃制作の「読書をするティトゥス」右端は1655年制作の「水浴の若い女性」

モデルはヘンドリッキェ。2枚のティトゥスは父親の深い愛情と鋭敏な観察眼を感じる。右端の絵のタッチはレンブラントの独壇場で、

これだけのしっかりと思い切ったタッチでこれだけ臨場感溢れる女性のみずみずしさを、水の静けさと水温を、そして絵画空間を表現できる人

は西洋では後にも先にもレンブラントだけだと思う。すばらしい天才性を感じざるを得ない。

左端は1656年頃制作の「窓辺のヘンドリッキェ」真中は1665年頃制作の「ユダヤの花嫁」男性モデルはティトゥス。

右端は1654年制作「ダビデ王の手紙を持つバテシバ」モデルはへンドリッキェ。

へンドリッキェやティトゥスをモデルにしたこれらの絵はタッチひとつひとつがほんとうに愛情と確信に満ち溢れている。お仕事のタッチは

ひとつも見当たらない。特に「ユダヤの花嫁」は私もゴッホと同じように長い間この絵の前に立ちつくしてしまった。身震いがするほどの

精神性とタッチの力強さ。美しいマチエール。4つの手のなんと言う豊かな表情。リズム感。

この絵も人類の偉大な財産のひとつであることは間違いない。

左の絵は1661年制作「聖パウロに扮した自画像」右の絵は1654年頃制作「へンドリッキェ.ストッフェルズ」

この自画像はとても美しい色合いでタッチも力強くレンブラントのデッサン力の底力を見せつけられる思いである。

なんという豊かなそして自然な表情なんだろう。右のヘンドリッキェは、レンブラントがいかに彼女を愛していたかが

最もうかがい知ることができる傑作である。この2枚だけ見ても、経済状態は最悪でもレンブラントの絵画制作は晩年

充実していたことがはっきり見える。意識は極めて覚醒していたのだ。

1669年制作「自画像」。テクニックをはるかに超えたある精神が描かせたとしか言いようのない、「人間」というものを描ききった

西洋絵画史上最高の傑作のひとつだと思う。

私達にできることはただひたすらこの絵を視ること。視続けることだけだ。この年レンブラントはこの世を去る。

2002年5月2日

私の家の前はすぐ深い渓谷でその川沿いが石切り場になっている。ここの石は有名でバリ中から彫刻用、建築用

として多くの人たちが買いに来る。私の家にあるアグンライブディアルタの4セット8体の石彫も彼のお父さんが

ちょうど私の家の真下で採掘した物である。私の家の基礎や壁の一部も全てここの石である。自分の家をそこの

土地にある材料で作るというのは快感だ。使う方はこのように御気楽に考えているが、大変なのは採掘する人た

ちである。きつい重労働なのはいうまでもないが、掘り起こしたあとその石の塊を上の村まで上げなくてはならない。

これは恐ろしく大変なことである。もちろん機械はないし、第一まともな道がない。私も時々スケッチに下の川まで

降りるが、降りるだけでも10分かかる。ものすごい岩の斜面を道幅30cmで登り降りしなければならない。

私はなにも荷物を持っていなくてもしやがむようにして上り下りする。怖いなんてもんじゃない。落ちたらまず死ぬ。

ちょうど今から8ヶ月ほど前少し離れた石切り場で人が落ちて死んだ。だから雨季の間は ほとんど採掘する人は

いない。岩盤もゆるむし、すべるからだ。4月ごろから雨季も終わり石切りの音がまた聞こえるようになった。私は

この渓谷が気に入っているのでよく絵を描くが、川沿いに石切りの人がいると絵ごころが倍増する。やはり人々の生活

がその風景の中にあるとほっとするのだ。彼らは石切りの作業を夕方終えるとそこの川で体を洗って少しくつろいで

いっぷくしてからから家路につく。実はこの仕事重労働で危険なわりにはそんなに儲からないのであるが、朝早く深い

渓谷の下に降り、浮世のしがらみと関係なく大自然の懐で夕方遅くまで仕事ができる幸せがあるのだ。彼らの顔や、く

つろいでいる時の姿を遠くから垣間見てはそう思えてくる。私も貧乏ながらもこの豊かな自然の中で絵を描かせてもらって

いる不思議な縁と幸せを日々かみ締めている。三重県の伊賀上野で生まれ、大阪で育ち、東京でもまれて鍛えられ、

今40歳を過ぎてこの熱帯の渓谷の上で風に吹かれている。東京で過ごした11年を超えバリの生活は12年目に入った。

(↓自宅の前からみた石切り場のある渓谷。夕方霧が出てきた。川から上の村までは250メートル。↓昼間に望遠で撮る)

2002年4月28日

バリは小さな島なのですぐそこに海があるのだが、バリヒンドゥの教えで、海には魔物が住むと信じているせいで

漁民以外の人は海で泳いだりしない。泳ぐとしたら川である。そのくせ魚料理にはみんな眼がない。ウブドウの

市場やスーパーにもたくさんのとれたての魚が入ってくる。しかし新鮮さは海辺の村にはかなわない。それで魚

好きの私は時々30分かけていつもの海辺の村に車を飛ばす。そこは昔ながらの塩田がある村で、美味しい魚

料理を食べさせてくれる店が何軒かある。一見ほったて小屋のような店構えだが、今朝とてた魚の丸焼き、と

串焼き5本、つみれ、スープ、野菜料理、などが定食になっていてとても人気がある。全部食べても一人170円

程度ですむ。それだけの料理をヌサドアあたりの高級ホテルで頼むと1500円くらいとられる。もちろん鮮度も味も

村の店がうまい。いや高級ホテルの料理もそれなりにうまい。しかし料理に潮の香りを感じて、また食べたいなあ

と後で思うのは現地の店である。文化も料理も絵も、自分の殻の外にもう1歩しっかり踏み出して初めて、その風

に吹かれることができるんだといつも感じる。私も、それを見る人がその土地の風に吹かれることができるような

絵を描いていければと、またいつものように自分の才能を度外視して思うのである。

(↓料理屋から見える漁村での天然塩作り ↓とても新鮮な魚料理定食)

(↓台の上に座って食べることもできる。すぐむこうは塩田と海)

2002年4月25日

昨日はガルンガンだった。日本のお盆にあたる。バリ中どのお寺も、どの家もお祈り一色の日である。私もバリに来た

ばかりの時期よくガルンガンの日は一緒にバリ人たちとお祈りしたものである。旅行者たちもこの日は、にわかヒンドウ教

徒になってそれなりの衣装を着てお祈りをし、聖水をもらう。しかし私は何年か前からガルンガンの日にみんなに混じって

お祈りをしなくなった。そのかわり日本のお盆のころにそっと日本のほうにむかって手を合わせている。異郷の地に長く住

むと、自分が何者かを強く意識せざるを得なくなっていく。旅行者でいるうちはエキゾチックな気分に浸れるが、生活者とな

ってくると、自分の中にしっかりとしたアイデンティティがないと、気が弱り、そして狂う。この地で何人もの精神を病んでいった

日本人や外国人を見てきた。彼らは性急に「第二の故郷」をバリに求め、「いい人たち」をバリ人に求め、自分勝手に描いた

理想郷に夢破れ、気を病む。バリは観光地だがとんでもない村社会でもあるので当然一歩その中に足を踏み入れると、

強烈な因習、嫉妬、無知、疎外、に巻き込まれていく。ここは東南アジアのインドネシア共和国の片田舎のバリ島なのだ。

村人は「現実」を生きているのである。 ある意味で日本で通用しない人はここでは気が狂う。こころの疲れを癒しに「旅行」に

来るにはもってこいだが、「住むこと」はまた意味が違う。私が12年間もの間平常心でいられたのは、私が臆病だったことと、

もうひとつはバリに精神的なよりどころを求めなかったせいであろう。意識が「絵を描く」ことにいっているので助かっているのも

ある。近年はなにか宗教行事がある時でも昔ほど積極的に参加しない。私はどちらかというと仏教徒だし、仏教の教えにも

関心が高い。そのことをしっかり現地のバリ人に伝えると、彼らはとても納得してかえって私のことを見直すのである。このこと

はある意味で驚きだったし、よくよく考えれば当たり前のことなのだ。そういえばバリに住む、ジャワ人やスンバ人や華僑の人々

などがバリヒンドウのお祈りをしているのを見たことが無い。彼らは彼らの信じている別の力強い宗教に守られ、それを心の支え

にしながら異郷の地に深く根をはって生きてきたのである。彼らにとって信じる宗教を持たないことは恥ずかしいことなのだ!

そういう意味合いからも「生活する」ということは本当に徹底的に意識を覚醒させたリアルな行為なのだとあらためて思う

私がバリの友人に「私は気持ちは仏教徒です。」としっかりとした口調で言った約7年前、私はようやく「長期滞在者」から「生活者」

へ、そして、「エセのヒンドウ教徒」から「気持ちは仏教徒」へ、「バリへの同化」から「ほどよい共存」へ、と意識が変わったのであ

る。しかしそのような私もバリの儀式料理には眼がない。昨日隣の友人が持ってきてくれたラワールやサテを全て平らげてしまっ

た。「ラワール」とは豚や鴨の生肉に香辛料や豆を混ぜたもので慣れるとやみくもに食べたくなる。何杯でもおかわりをしてしまう。

「サテ」は鶏や鴨の焼き鳥でこれも何本でも食べたくなるくらい後を引く。舌と胃袋に関しては私は多神教のようである。

(↓ガルンガンや結婚式に必ず出される「ラワール」と「サテ」 ↓ギャラリーの前にも美しい「ペンジョール」が立った。)

2002年4月22日

今年2月にスランプから抜け出して以来、ほぼ毎日キャンバスに手をつけている。質はともかく2ヶ月で20枚ほど

描いた。しかしすこし最近絵の具代がかさんでもいる。もともと買いだめをしてあったのだが、ちょくちょく買い足している。

ウブドウは絵描きがたくさん住んでいるので、質の良いメーカーの絵の具が手に入る。「レンブラント」や「ヴアン.ゴッホ」

などである。しかしもちろん輸入品なので、結構高い。よっぽど日本製のクサカベやマツダのほうが安い。全くせっかく

やる気が復活してきたのに、絵の具のことを考えるとなかなか大きなサイズに取り掛かれない。これは少し悲しい。だから

6号から20号あたりが一番多い。未完成の80号、100号が何枚も倉庫に眠っている。

こうなってくるとゴッホがうらやましい。書簡集を見るといたるところに弟のテオに絵の具を送ってくれるよう頼んでいる。

それも1回の量が凄まじく多い。生活費のほかにあんなたくさんの量を言われるままに送っていたテオの毎月の出費も

大変な金額だったようだ。おそらく私の半年分くらいの絵の具の量が、ゴッホの1ヶ月分だったのではないか。よく使う色

などは1回で大型チューブで20本以上も頼んでいる!それほどにも制作意欲が旺盛だったと言うことなのであろう。ゴッホは

絵の具以外でも、気に入った家具を買ったり、額を買ったり、結構使う時は使っている。その代わり、食事や服装は極めて

質素ではあった。頼む方も頼む方だし、それに答え続ける方も凄い。まあ、私には当然テオがいないのでできる範囲でやる

しかないのだ。なんとかなるだろう、となんの根拠もなく勝手に思っている。現地の絵描きたちも私に勝るとも劣らない

ビンボウなので、みんなで持っている人から寸借して使いまわしている。これはこれでまあ面白い。お金も画材もないのに

絵を描こうとする現地の絵描きたち。彼らは売れようが売れなかろうが(抽象画などほとんど売れない)自分の絵にプライドを

持ち、自分の未来を信じている。このような楽天的でパワフルな彼らの生きざまはなかなか腹が据わっていて気持ちが良い。

また一般の絵とは別に ウブドウにはウブドウスタイルと言われる伝統絵画があるが、このスタイルは絵の具を薄く薄くのばし

て色をつけていく。ゴッホの数タッチの絵の具の量で1枚ウブドウスタイルの絵が出来上がってしまう。笑い話のような本当の

話である。

(2枚とも近所の知り合いの絵描きさんの絵。なかなか味がある。)

2002年4月19日

バリの私の部屋の壁に10枚ほどのゴッホの絵のポスターが貼ってあるが、その中にひときわ大きなサイズの

ポスターがある。この絵は、「ばら」と言う題名の、ゴッホが死の1年程前に描いた絵である。本物は東京上野の

西洋美術館の常設にある。この絵に最初に出合ったのは20歳の時である。西洋美術館で企画展があった際、

隣の常設も一緒に見た。「なんて素朴な絵なんだろう。それでいて力強くて、温かい。」すっかりこの絵の虜に

なってしまい、それ以後上野に行く度この絵を見続けた。世界のいたるところに氾濫する、小賢しく小手先で

描いた絵や観念的な作品を見てしまった後は絵が少し嫌いになる。そんな時、家でじっとあの絵を見て過ごした。

「難しいことや、ややこしいことを考える事は無い。対象に気持ちを開き、感動したその心を大事にするだけだ。」

そのような気持ちが湧いてくる。「足元にある花を見よう。」と。

このポスターは学生時代の下宿の壁に始まり、そのあと中学校の先生をしていた時、私の担任クラスの壁を

転転とし、先生をやめてバリに移住した時、大切にトランクに入れてきた。私にとっては自分の道の羅針盤の

役目を果たしてくれた絵なのだ。縁が深いんだな、とも思う。私の人生は今も絶望的で真っ暗闇だが、ただ一筋

細い光が差している。それがゴッホの何枚かの絵だ。そして彼の手紙だ。この光だけを頼りにもう何年も歩いてきた。

究極のところ、家族も、書物も私の人生を支えきれはしない。支えることができるのはゴッホの歩んだ日々と何枚

かの作品だけだ。絵の人生を歩む者はやはり「絵」に救われるのだろう。

ゴッホの絵は本当に濁りがない。普通どんな有名な画家も、絵の中に若干の世渡りや驕りがでるときが多い。

ゴッホは自分の絵が売れることをいつも強く望んだ人だし、世の中に認められることも強く望んだ。それは書簡集を

読めば、一目瞭然だ。しかし、だからといって絵を濁すことはしなかった!気質的に、感覚的にできなかった。

ここに彼の天才性がある。前も書いたが、彼は、「炎の画家」ではない。もっと冷静だし、タッチもぜんぜん

荒れていない。本当に絵が好きだったんだなあ。と絵を見るたびにそう思える。彼こそが近代以降の中で、唯一

「絵を描くことをそのまま純粋に人生とした人」なのだ。もっともそれができたのも弟テオがいたからだ。しかしテオも

自分の生涯を兄の才能と制作に賭けたのだから、ほんとうはこの2人は持ちつ持たれつだったんだろうと確信できる。

そう思ってまた彼の絵を見ると2人の眼差しが見えてくる。温かい眼差しだが、決して許すことのない眼がそこにある。

(↓ ゴッホ作「ばら」1989年)

2002年4月15日

昨日はバリ歴の新年の「ニュピ」だった。昼は、川の流れる音、笹が擦れる音、虫の音、鳥の声だけがこの

世界を構成し、ヒトの影は道路には全く無い。夜は真っ暗。ほとんどどの家も灯りすらつけない。どこまで

行ってもずうっと真っ暗である。新月の次の日ということもあり、満天の星だった。昔のバリは多分このような

世界だったんだろう。気がいつもと違う。ただでさえ私の敷地は静かなのにこの夜は谷へ吸い込まれるような

気が渓谷に充満していた。ウブドウに来ていた友人のKさんもニュピの夜はすべての電気を消して3時間ほど

星を眺めていたそうだ。こんなこと日本にいると一生経験しないことだろう。「とことん何もしないこと」は本当に

贅沢な時間だ。それが島中全部だから面白い。たった1日前狂気のオゴオゴと大爆音の竹の爆竹の共演が

バリの全ての村々で繰り広げられたなんて本当に嘘のようだ。この2つの落差は凄まじい。バリにいるとこの

ような「動」と「静」の極端な振幅の幅をよく目撃する。ある時はかれらの芸術作品に、ある時はガムラン音楽に、

ある時は彼らの友情のあり方に、そして彼らの喜怒哀楽に、そしてその根源にはバリヒンドゥの神々の影響と

この島の自然がある。

(↓取材のためそっとギャラリーの前の道を写す。もちろん誰もいない)

2002年4月10日

2年ぶりくらいでバリの友人の結婚式にでた。新婦がバリ人で新郎がジャワ人である。新婦がバリ人なので

結婚後は彼女の宗教がバリヒンドゥからイスラムに変わる。ここの部分は男尊女卑である。実は本当の大きな

結婚式はイスラムスタイルで 1年前にあげていて、赤ちゃんもいる。今回は彼女のご両親のために最後の

ヒンドゥ衣装を見せてあげるということだった。だからまあ小さな儀式である。日本は宗教の軋轢などはほとんど

ないが、インドネシアはいろいろな宗教が混ざっているので、結婚と同時に改宗という本人にとってとてもつらい

事態にもなるのである。このたびの儀式は彼女の両親の強い希望だったようだ。ジャワ側の親族たちは、少し憮然

とした態度で、見ていたのが印象的だった。それほどにもイスラム教は他の宗教を認めないのである。私がそのへん

のことを彼女に聞くと、しっかりとした口調で、そして少し微笑んで「今日でわたしはヒンドゥ教徒をやめるのです。」と

言った。その顔は昔の私の知っているあどけない「少女」から一人の自立した「大人」に変わっていた.

人は人生で何度もいろいろな岐路に立たされる。そして無理やりにでも決断していかねばならないのである。

まだ若い彼女にはもちろん悲壮感はなく、屈託の無い美しい笑顔が印象的だった。私も、中学校の先生をやめて

この道に入った時は、清水の舞台どころか上空1万メートルからとびおりる感覚だった。それほどにも私は先生に向い

ていた。今後、今の道をやめることはもう無い。なぜなら私がそう決めたからである。私のはるか前にゴッホがいる。

彼と国や時代や才能は違っても、一つだけ同じになれる可能性が少しあるものがある。「絵を愛する気持ちと心」である。

私はゴッホのようになりたいと思ってもしょうがないし、またなれるものでもない。しかし、ゴッホが歩んだその道を

同じ方向に向かって進むことはできる。結局人生はなにを掴んだかでなく、なにを掴もうとしたか、そしてそのことを、

生涯貫けたか、がすべてだ。と自分の才能は棚に上げて居直っている。

(↓新婦と新郎。彼女はもちろん、彼にとっても思い出深い日となった。右は彼らの赤ちゃんと。)

2002年4月7日

問いかける眼

今日もゴッホのことを考えている。ゴッホはどうしてあれほどにも「自己」に忠実に行動し、「自己」に殉じたの

だろうか。いろいろ紆余曲折や挫折はあったにせよ、ある日、断固として彼は「画家になること」を決めてしまい、

そのあとちょうど10年描きに描いてこの世を去った。テオをはじめいろいろな人々との接触はあったにせよ、

その画業は孤独の中で推し進められ、たった一人の冒険を続けた日々だったにちがいない。彼はオヴェールに

移った直後、テオ宛ての手紙のなかで「僕の作品がいいとは思わないが、これが僕にできる一番ましなものだ。

他のことは他人に比べてあまりに劣っている。僕には才能がないからだが、そのことは僕にはどうにもならない。」

と書き、テオに画材の追加を無心している。ゴーギャンは彼を裏切り、弟テオとは破綻が近づきつつあることを強く

予感しながらもゴッホは断固制作だけをした。彼のあの10年はあまりにも自己に従った日々だった。「生活者」である

ことをなかば放棄し、「制作者」のみであり続けたその生き様はまわりの人々を巻き込み、顰蹙をかったかもしれないが、

人生としては実に簡潔で力強く、濁りが無い。彼ほど「生きることが描くこと」であったひとは後にも先にもいない。

現代に生きる画家達はもう一度ゴッホの自画像の前に立ち、彼の視線と対峙し、彼の問いかけに立ち向かわなけ

ればならない。われわれがいくら逃げてもゴッホはまたわれわれの前に立ちはだかり、われわれの目を見つめ続

けるのである。そして彼はテオに送ろうとして送れなかった最後の手紙の言葉をわれわれにあの眼で問い続ける。

「そうだ確かに、われわれは自分達の絵のことだけしか語れないのだ。..…そうだ、自分の仕事のために僕は、命を

投げ出し、理性を半ば失ってしまい―そうだ―..…でもいったいどうすればいい。」

私の人生の唯一の恩師である坂崎乙郎はこう言っている。

「ひっきょう、絵とは人生なのだ。キャンバスと生きることとの一体化なのだ。そのためには、画家は誠実でなくてはなら

ない、みずからに対して。誠実とは、他人に対しての良心と、誤解されているが、自己に忠実であることの、いかに険し

かったことか。」

(私の好きな2枚のゴッホ晩年の自画像)

2002年4月4日

二つの魂 ヴィンセントとテオ

ヴィンセント.ヴァン.ゴッホが描く肖像画のモチーフは身近な人たちで、彼らをどんどん描いている。何枚も描く。

もちろん自画像も多く、そして傑作が多い。彼が最も尊敬していたレンブラントも自画像に傑作が多い画家である。

しかし1つの謎がある。あれほど身近な人を手当たり次第描いたゴッホがなぜ、最も彼を信頼し、最も彼の絵に理解を

示し、生活の援助者であった弟のテオの肖像を描かなかったのか。もちろんテオに興味がなかったはずはない。では

なぜ?もし描きたくても描けなかったのだとしたら…。それはゴッホにとってあまりにも「リアリティを感じる他者」であった

からだと考えられる。あまりにも「自己」であり、しかし「他者」でもある。自画像のようには描けない。もっと畏怖すべき存

在だったのではないか。それほどまでもゴッホはテオに対してその魂を預けてしまっていたのだろう。ゴッホとテオで

表裏一体の人間ができる。それはゴッホの手紙(書簡集)を読んでいけば、どれほどこの2人が強い絆で結ばれていたか

が分かる。 テオが結婚し、赤ちゃんが生まれた時、それまでの彼らの「蜜月」は崩れ、テオは金銭的にも精神的にも2つの

魂に引き裂かれて、そして妻子を優先しようとしてしまい、それを垣間見てしまったゴッホはあれ以上生きて、そして制作

できるはずもなかった。ゴッホの自殺のあとわずか半年でもう一人の「自己」を失ったテオも精神を病み衰弱しこの世を

去るのである。

オランダの彼らの故郷ズンデルトの広場に私の大好きなザッキンの彫刻がある。

テオに寄り添うヴィンセント、そして2人の肉体が重なり合ってそこに四角い空洞ができ、そこから悲しげなグレーの空が

見えるのである。

(↓フランス、オヴェ―ルにあるゴッホとテオの墓) (↓オランダ、ズンデルトにあるザッキンの彫刻)

2002年4月1日

昨日岐阜のKさんから満開の桜並木の写真がメールで送られてきた。それはもう美しいもので、映像と一緒に花の香りも

届いて来たような気がした。パソコンの中に花びらが2,3枚入っていたかもしれない。桜はバリには無い。

彼はあと3日でバリに来る。14日の夜までいるので、大晦日のオゴオゴ、爆竹、そして「ニュピ」の静寂を体験できるのだ。

「ニュピ」の日は1日中全ての島民が外出禁止で夜は電気をつけずに部屋の中で静かに過ごさねばならない日である。

外国人や他の島から来た人も、もちろんこれに従わなければならない。この日のことを彼は「楽しみだ」と言っていた。

私もこのニュピの日は1年で最も好きな日だ。車の音も、ラジオやテレビも聞こえないし、人も敷地の中にいる。夜も灯りは

部屋の中だけ。だからこの日は地球の始まりのような、地球の終わりのような不思議な日だ。全ての活動をお休みにして

心と体をいたわる日だと勝手に解釈している。でもこの日に飛行機でバリに到着したり、バリから出発することの無い様に、

ご注意を。もちろん店も役所も全て閉まっている。開いているわけがない。外を人が歩かないのだから。

最近友人にゴッホのことを訊ねられたのがきっかけでもう一度「ゴッホの手紙(書簡集)」を読み返している。

私にとって「ゴッホの手紙」はバイブルのようなものでもう何回読み返したかわからない。しかし私が年齢を重ねるたびに

解釈や理解の深さが変わってきてとても新鮮だ。私は自他ともに認めるゴッホ狂いで、17歳の時本物のゴッホの絵を

見て以来、ヨーロッパ中の美術館をまわり、何百枚ものゴッホの絵を見てきた。ゴッホの文献も恩師の坂崎乙郎をはじめ

小林秀雄、アントナン.アルトー、アルバート.J.ルービン、コリン.ウイルソン、トラルボーなどたくさん読んできたがやはり

「ゴッホの手紙」に勝るゴッホを知る手がかりはない。いずれこのHPでも紹介していくつもりだ。下に私がゴッホの絵で

もっとも好きな1890年「Almond Blossom」(アーモンドの花)を載せます。この絵は唯一の理解者であり生活援助者で

あった弟のテオにゴッホと同じ名前の「ヴィンセント」という赤ちゃんができた知らせを聞いて、記念の気持ちで描いた作品だ。

なんという美しい絵なのだろう。私はこの絵の複製を自室に飾っているが、見るたびに心が洗われる。

そして自分もまた絵を描いていこうと思うのだ。ゴッホはこの絵を描いてからわずか半年後に37歳でこの世を去っている。

(↓Kさんが送ってくれた岐阜の桜の画像) (↓ゴッホ作 『アーモンドの花』 1890年)

2002年3月29日

私の家の近くにはこのHPにも紹介されている同い年のアグンライ.ブディアルタの家がある。

ここの家寺に彼の名作、「聖水をもつ少女」が鎮座している。

この像は私が前々から欲しくてたまらない彫刻なのだが、彼が自分の家寺の聖水置きのために心をこめて作ったものなのだ。

外国人であり、宗教も違う私がお金でぶんどるわけにはいかない。だから毎日機会があるたびに見ている。

素朴な作りの中に慈悲の趣があり、見る人をなんともいえない清らかな心にさせる。私が「欲しい」と言えば彼は即くれる

であろう。12年来の仲で、いろんな苦楽を共にした友達だからだ。だからこそ言えないのである。

かの彫刻は家寺の中に実に自然に溶け込んでいる。

第一私が自分の家にもって帰ってもこの名作の「居場所」がない。 それでは可愛そうである。

それで私はその彫刻を「お嫁にもらう」ことを諦めて「通い婚」をして、目の保養をしている。

彼は私のために今までに8体(4セット)の彫刻を作ってくれ、私の家の要所々できちんとおさまっている。

ほとんどが女性像で、そのすべてが 彼のお母さんそっくりだ。彼にとって理想の女性はお母さんなのだろう。

彼女は6年前に60歳で他界したが、バリに来たばかりの私の名前をすぐ覚えてくれ 「タカアアキが来たよ。」と、

私のいない所でも第三者に名前で呼び続けてくれたのは彼女だけだった。そういえばあの「聖水を持つ少女」もやはり

彼のお母さんそっくりなのである。「一生一作」があるとしたら彼にとってはこの作品かもしれない。

(↓聖水を持つ少女 3月29日)

2002年3月24日

近年オゴオゴの制作はそれぞれの村々の地区どうしの相乗効果でレベルが高くなってきている。王宮傍の村で

は毎年気合の入ったオゴオゴが作られているが、今年も「でかい」ものをねらっている感じだ。

日本と違ってこの島ではやんちゃな若者達が実によく動く。宗教儀式は彼らにとって大事なハレの舞台になっている。

誰も義務でオゴオゴ作りをやっていない。彼らの目がそれを物語っている。実に無邪気だ。時々いい年のおじさん

もまじって楽しんでいる。

当日夜がふけてタイマツの火を燈しながら家々の前を回っていく。家々の人たちは神輿をかつぐ人々に水をかけて

意識を覚醒させる。なんとも荒々しく、幻想的だ。そして何人かの若者は、大きな竹筒に火薬を入れて、

「ぼーんん!!」と炸裂させながらオゴオゴを応援する。まさに狂気の世界でもあり、

それだからこそ厄払いができるわけだ。

宮嶋紀子の新しい画集の中に、「オゴオゴの夜」という作品がある。

(↓王宮そばの巨大なオゴオゴ作り)

2000年3月21日

バリは4月13日の新年を迎えるためのの準備がそろそろ始まっている。気の早い青年達は大晦日に向かって

オゴオゴを作り始めた。オゴオゴとは大晦日の村中を厄払いのために練り歩く神輿に乗せる怪物のことだ。凝った

オゴオゴは何十人もの青年が一ケ月かけて作り上げる。それぞれの村でたくさんのオゴオオが作られる。形は結

構自由でよいのでユニークなオゴオゴが毎年誕生する。大晦日の夜村中を練り歩いた後おごそかに燃やされる。

もったいない気がするがそれはそれで厳粛な気持ちになれて良い。子供達も青年達のオゴオゴを真似て「ミニオ

ゴオゴ」に挑戦する。こちらの方は青年モノとは違って魔よけと言うよりは 「僕らのヒーロー」という趣だ。

この後随時「今日のウブドゥ」で写真によって紹介していこうと思う。

私の家の前でも子供達が「ミニオゴオゴ」を早くも作り始めた。

( ↓自宅前の「ミニオゴオゴ」作り3月21日)

2002年3月18日

ここのところ毎日息子をモデルにして描いてる。人物画は私の重要なテーマでもある。息子は遊びざかりなので

長い間はしてくれない。だからいつも形の骨格を素早くとらえようと試みている。だらだら長く描くよりも、集注力が養

われて良い。夕方から対岸でジェゴグの演奏が始まった。ジェゴグとは竹でできた楽器で大きいのは高さが人の

頭ぐらい有る。その上に人が乗っかりながら大低音を打ち鳴らす。このような渓谷の上に住んでいると毎日どこから

ともなく、ガムランの音が夕闇にまみれて聞こえてくる。

(↓自宅前の渓谷の写真3月18日)

2002年3月15日

昨日友人の岐阜在住のkさんからメールがあった。岐阜はもう桜がつぼみをふくらましているそうだ。

そろそろ春一番の風が吹くのだろう。これからが日本はいい季節だ。

3年前に春にたまたま個展があって帰国した際、富山で満開の桜を見ることができた。本当に久しぶりの

あの暖かな春の香りだった。

あれからまた3年が過ぎた.。八尾町の城が山の桜は、もうつぼみが膨らんでいるのだろうか。

外国、それも熱帯に住んでいると日本の季節のうつろいが懐かしい。冬から春へもいいが、晩秋から冬への変わり目も

懐かしい。頬を打つあの透きとおった冷たい風の中見上げれば立山連邦と高い空。

日本からの季節の便りがあるたびに、「私はこんなところで10年以上もなにをしているのだろうか。」とぞっとしてくる。

日本人としてのアイデンテティを背負いながらこんな異郷の地で暮らすことは「孤独」そのものだ。

しかし、その決定的な孤独が「絵」を描かせる。良寛もゴッホもゴーギャンもゴヤもレンブラントもその晩年は孤独との

共存の中にいた。そう思えば少しは今を肯定できる。

私は絵を毎日毎日描き続け、そしていつか死んでいく。ただそれだけだ。

絵を描くことはこれ以上のものでもこれ以下のものでもないのだろう。

(↓自宅から見た夕空3月15日)

2002年3月13日

宮嶋紀子のアマンキラでの個展が好評により3月31日まで延長して行われることになった。

お客さんはほとんどがアマンの泊り客だ。数はすくないが、眼が肥えたひとが多いと聞く。

2ヶ月に渡る長期個展は初めてだ。

アマンキラのイギリス人マネージャーもずいぶん気に入ってくれたようだ。

画集刊行記念展を来年東京のどこでやるかはまだ決まっていないが、縁のあるところでしたい

と思っている。

画集の見本がシンガポールから50冊届いた。

とても美しい仕上がりで、満足している。

最近のシンガポールの印刷技術はなかなかすばらしい。特に表紙の出来は最高だ。

(↓アマンキラのギャラリー)

2002年3月10日

3月に宮嶋紀子の作品集(49作品。セ二ワティ.Art By Women刊。吉川孝昭プロデュース)が刊行される。

そして2月1日より28日まで彼女の新作15点がバリ、カランガッサムにあるアマングループの「アマンキラ」で

個展。展示作品は全部で15点。全て2002年に制作した新作ばかり。作品の持つ簡潔で強いコンポジションが

、アマンキラを設計、デザインを担当した建築家エド.タトルのコンセプトとよく合うことで企画展が実現。ウブドゥから

は少し遠いが何度か通った。知る人ぞ知る究極の超高級隠れ家的リゾートであの15作品がうまくマッチしていた。

2002年3月9日

昨年6月住み慣れた家を引越し(最近車の音が聞こえるようになったので)、新しくチャンプアン渓谷のてっぺんに家

とアトリエを建てた。設計デザインおよび素材選び、宮嶋が手掛け、現場監督兼、土木労働は私と知り合いのバリ人

大工たち。居間も、 台所も、食堂も、寝室も、アトリエも、お風呂、トイレ、もそれぞれ全部別棟、にして、不便を楽しんで

いる。材料はこの土地の竹、石、萱、椰子の木、などで、店屋で買うものはあまりなかった。出来上がりまで3ヶ月 かか

ったが、質素ながら隠遁の家として気に入っている。11年住んだあげくの新築なので、契約、人間関係、建築費用、は問

題なし。バリにきて1〜2年で建てていたら5倍は費用がかかっただろう。そういうもんです。ここは東南アジア。弱肉強食。

渓谷の上に建っているので聞こえてくる音は風、川、虫、鳥、遠くのガムラン音楽、。車の音は聞こえない。

夜は怖い。違う惑星にいるようだ。眠りは深い。近所のバリ人は「こんなところに住んで怖くないか。」としょっちゅう訊ね

る。怖い。でも意識や感覚は覚醒する。絵が描ける。雨上がりの時などは時々3メートルのニシキヘビがテラスの近くを

走っていく。そのくせウブドゥのスーパーマーケットまでは車で7分。この敷地には友人の敷地のなかを通らないと来れ

ないので、セキュリティもよい。番犬はいるがまだ子犬。でもかわいい。

2002年3月6日

仕事柄よく絵を売るので職業は画家ということになるのかもしれないが、私は日本の画壇といわれる組織とは無縁

だしいわゆる日本の公募展に出しているわけでもないので画家ではなく「絵を描く人」だと思っている。インドネシアの

美術や工芸紹介のプロデュースのような仕事も多い。そんなことをいうと絵を買って下さった方々に申し訳ないが、買って

くださった方々も絵を気に入ってくれた人たちばかりで、いわゆる投機目的の人はきわめて少ないので安心している。その

代わり地元の美術館やギャラリーが自画像や家族像などの売れ筋とはほど遠いモチーフの絵を買ってくれるのはありが

たい。日本では自画像は売れない。日本の画廊などよりもある意味では純粋に絵を見てくれる。ギャラリーに来るお客さ

んも絵の中身で買う。これは無名画家の特権だと思っている.。まあ、売れなければ売れないで割と平気で貧乏している。

バリ島ではそれが許される。生活費は贅沢しなければ日本の半分以下ですむ。それでもいつも一寸先は闇の中と言う気

持ちで生きている。その気持ちが絵を描かせもする。

2002年3月2日

ようやくホームページの基本が今日完成した。12歳の息子とああでもないこうでもないと作った1ヶ月であった。

バリに住居を構えてもう11年になる。近頃めっきり遠出をしなくなった。その分よく絵を描く。モチーフはもっぱら

近所の風景や息子の龍太郎が多い。ここ数ヶ月スランプが続いていたが、先輩の画家、菊地理さんとメールの

やり取りをするうちに彼のパワーをもらっていきなりスランプの壁をぶち破った。それは劇的な心境の変化だった。

そのおかげで今は、どんどんキャンバスを貼り、手当たり次第手をつけている。クロッキーも以前より多くなり11年

前の情熱と開放感が蘇ってきた気がする。まあ、そういう時期に来ていたともいえる。

バリ日記バックナンバー

05年4月〜06年12月

04年5月〜05年3月

03年4月〜04年5月

02年7月〜03年4月

02年3月〜02年7月