吉川孝昭論:映画と絵画の交錯する創作世界

自己治癒と内的世界の修復 .昇華

はじめに

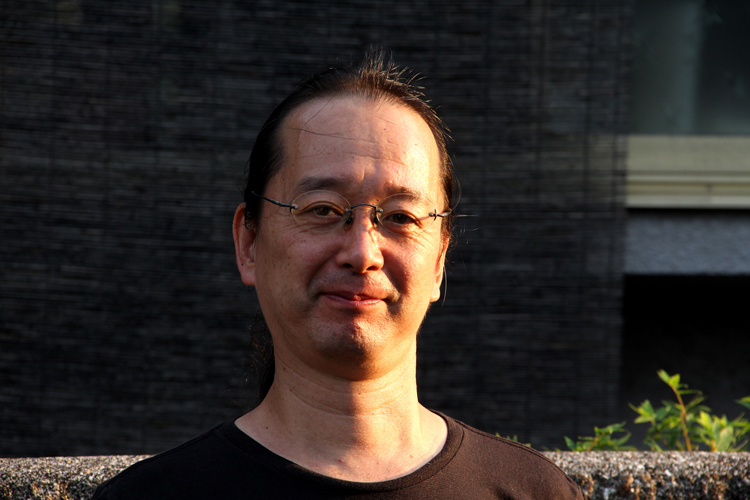

吉川孝昭(よしかわ たかあき)は、日本の洋画家であり映画評論家的視座も持つ異色のアーティストである

早稲田大学教育学部在学中に、学部を超えて、

美術評論家・坂崎乙郎教授の下で独自の芸術学を体系的に学び

博物館学芸員や中学校社会科教員や社会教育主事の資格も取得した経歴を持つ

(1984年3月卒業)

また、在学中『絵画会』というサークルにてデッサンを修練し、『絵画会』部長(幹事長)当時、早稲田大学創立100年記念絵画展覧会に大学側の要望を受け正式参加。

受験予備校の教師を勤めながら、絵の研究所にも通う日々が一年間あった。

その後、1980年代後半に東京都の教員として採用され、東京都豊島区公立中学校教師として担任を持ち、5年間勤務した。

教師時代に武蔵野美術大学の教職特別課程において美術免許も取得している。

1991年に教師を辞し、しばらく絵画教室の講師を勤めた後、

1991年6月から約21年間にわたり、画家の宮嶋紀子(夫婦別姓)、長男の宮嶋龍太郎と家族3人でインドネシアのバリ島ウブドに移住してギャラリーを経営し(15年間)、絵画と染織デザインの創作活動を続け

2011年に帰国してからは東京都葛飾区柴又を拠点に精力的に作品発表を行っている。

とりわけ、日本の国民的映画シリーズ「男はつらいよ(寅さん)」への深い造詣と愛情で知られ、近年、自身の絵画作品に映画のコアな名場面を主題として取り入れるなど、映像と絵画の境界を横断する独自の芸術実践を展開している

吉川孝昭の最新の活動動向、映画評論と絵画表現の関連性、画風の変遷と背後にある複数の影響、そして東京葛飾柴又における制作活動と地域社会との関わりについて、映像と絵画の相互作用に着目しながら専門的観点から分析する。

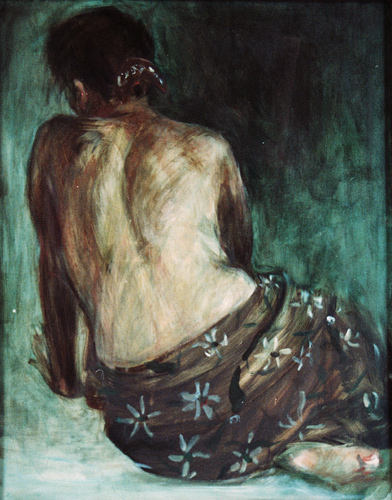

バリスを踊るⅡ 1995年

1. 最新の活動や展示会情報

1.1 近年の展覧会と制作活動の概要

吉川孝昭は2011年にバリ島から日本へ拠点を移して以降、毎年各地で個展や企画展を開催し続けている。帰国後すぐに柴又帝釈天の門前にアトリエを構え、2011年以降ほぼ12年連続で葛飾柴又の「寅さん記念館」にて映画『男はつらいよの風景や映画シーン』をテーマにした作品展を実現している。

例えば2021年と2022年に「寅さんのいた映画の名シーン2021」と題した展覧会が開催され、映画の一シーンを想像させる柴又や日本各地の風景画を多く発表し、その独自の切り口が多くの寅さんファンたちの注目を集めたと言われている。

2016年寅さん記念館での絵画展

同記念館での個展開催は本来異例だが、吉川の熱意と地域への貢献が評価され葛飾区の主催事業として特別に実現した経緯があり、

2021年までに累計12回前後開催されたこれら柴又での展覧会は、地元の観光文化にも寄与する恒例行事となっている。

その後も2023年に、柴又帝釈天の後援により、帝釈天歴史ギャラリーにて展覧会を開催している。その際事前にNHKの文化番組にて自宅アトリエの様子や江戸川スケッチの様子が直接紹介された。

2022年 NHKがアトリエ取材

吉川の活動は東京以外にも広がっている。

兵庫県たつの市では2013年以来毎年、地元のギャラリー「ガレリア .アーツ&ティー」にて吉川孝昭が描いた映画「男はつらいよ」の名場面を展示する展覧会が12年間にも渡り開催されており

吉川自身も会場に3週間赴き、龍野近辺や遠方からの来場者たちと何度も深く交流している。たつの市は名作映画『男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け』(キネマ旬報第2位)のロケ地であり、ファンたちの聖地でもある。

吉川は作品を通じて映画と地域を結ぶ役割を長年にわたり果たしているといえるだろう。

龍野のガレリア・アーツ&ティーでの展示風景

播州龍野をゆく寅次郎 2021年

また、東京都品川区大井の「FIELD」、京都市北区「有無堂」、茨城県つくば市「ギャラリー彩花」、兵庫県丹波篠山市「尚古堂」、富山県富山市八尾町「野風堂」、富山県黒部市宇奈月「烏帽子山荘」、富山県高岡市金屋町「利三郎」、石川県「古楽屋」石川県「グレコ」、石川県「九谷美陶園」、岐阜市「ロゼ画廊」等でも、絵画展示と共に「バリからの贈り物展」と題した個展が何年にも渡って開かれ、20年以上暮らしたバリ島で制作した絵画と同時にもう一つのライフワークである吉川が選び抜いたインドネシア伝統工芸品がこれらのギャラリーで展示紹介された。特に石川県津幡町の「古楽屋」は27年間にも渡って展覧会を継続してきた。

そのような展覧会により、

吉川の独特な作品世界が各地で再評価・発信されている状況にある。さらに東京都の文化支援プロジェクト「アートにエールを!」にも参加し、2020年には《柴又慕情—重要文化的景観を描く》と題した新作制作動画(野外現場制作やアトリエ制作風景風景)をオンライン発表している

このように、バリ島からの帰国後の吉川孝昭の近年の活動は、日本各地での展覧会開催、新作制作と公開、行政主導のプロジェクト参画など多岐にわたり、その都度メディア(新聞、テレビ)でも紹介されている。例えばInstagramやFace Book等のSNS上でも個展開催の案内がそのつど発信されており、柴又で毎年開催される「寅さんが歩く日本の風景 絵画展」展は2022年で12回目を迎えた。

以上のように最新の活動状況を見ると、吉川は精力的に作品を発表しつつ、その内容もバリ島の写生や記憶から寅さんの映画シーンやロケ地風景まで幅広く、国内外の文化を織り交ぜた独自の展開を見せている。

1.2 公式サイト・関連メディアによる情報発信

吉川孝昭は公式ウェブサイト「吉川孝昭のギャラリーとバリ日記」にて自身の活動を継続的に発信している。サイト上の「トピックス」には新作公開や展覧会情報が頻繁に更新されており、たとえば、葛飾柴又を流れる江戸川の取水塔を題材にした水彩画連作などが次々に掲載されている。

また、同サイト内の「男はつらいよ 全作品覚え書ノート」というページでは、映画『男はつらいよ』全48作に関する詳細なメモや考察が2004年から公開されており

映画ファンによるブログでも「寅さんデータベースとして有名な画家吉川孝昭さんのサイト」などと言及されることが多い。

公式サイトやブログを通じて、吉川は自身の絵画作品のみならず映画研究の成果や日々の文化体験を発信し、多方面の読者・観客と交流している。加えて、吉川の活動は新聞やオンライン記事でも取り上げられている。読売新聞や毎日新聞、朝日新聞、神戸新聞、北日本新聞、富山新聞、中日新聞、等の地域版記事では、前述の兵庫県たつの市での映画名場面展同様、それぞれの地元での展覧会について詳しく紹介され、吉川が、第一には映画とそららの地域をつなぐアーティストとして、そして第二にはインドネシアの染織(テキスタル)のデザイナーとしても位置づけられている。また2015年の日刊「夕刊フジ」では柴又での絵画制作活動が詳細なインタビュー記事により全国に紹介された。これら公式・関連メディアの継続的な情報発信により、吉川孝昭の最新動向や展覧会情報は比較的詳細に公開されており、美術ファン・映画ファン双方から関心を集め続けている。

2. 映画評論と絵画の関連性

2.1 映像表現と絵画表現の美学的共通点と差異

映画と絵画は、一見すると時間芸術と空間芸術という異なるカテゴリーに属するものの、その視覚表現において多くの美学的共通点と相違点が見出せる。

共通点としてまず挙げられるのは、「構図(コンポジション)」や「光と色彩」の扱いである。映画の一コマ(フレーム)は静止画として切り取れば一枚の絵画に等しく、その中で画面構成や陰影、色調によって情感や物語性を表現する点は絵画と共通する。

実際、吉川孝昭は映画の名場面をキャンバス上に再構成する際に、シーンの構図や光景を丹念に再現しており、その作品は鑑賞者に「まるで映画のワンシーンを見ているかのようだ」という印象を与える。

一方で映画と絵画の相違点としては、時間の流れと運動の有無が大きい。映画は連続するカットによって動的に物語を語るが、絵画は一枚の静止画面に時間的経過を内包させる必要がある。このため絵画では、画面に描かれた人物の身振りや風景の変化の兆し、あるいは象徴的モチーフの配置によって時間性の暗示や物語の含意を表現することになる。

吉川の描く「寅さん」シリーズの名場面画においても、一瞬の情景の中にキャラクターの心情や旅情といった時間的文脈が読み取れるのは、絵画というメディアが本来持つ静止性を超えて、観る者の記憶や想像力を喚起するからである。

映画の持つ連続性に対し、絵画は凝縮性で応じると言える。すなわち、映画では時間軸上に散りばめられる物語情報を、絵画では一枚の画面に凝縮し象徴化する。このような媒介特性の違いに留意しつつ、吉川は映像から受けた感動を絵筆で再構築しており、その作品は映画的臨場感と絵画的永続性を併せ持つユニークなビジュアル表現となっている。

帰郷 江戸川を望む 2018

さらに、美学的観点から着目すると、映画と絵画は視覚文化におけるイメージ生成という点で地続きの関係にある。映画監督がしばしば名画からインスピレーションを得て映像美を追求するように、画家もまた映画の映像美に触発され得る。吉川孝昭の場合、山田洋次監督の『男はつらいよ』シリーズに登場する日本各地の風景描写に強く惹かれ、自らの絵画作品に取り込んでいると考えられる。

映画シリーズを通じて提示された日本の原風景や人間味の残る光景を、吉川は「郷愁のイメージ」としてキャンバスに定着させている。それは単なる静止画の模写ではなく、映画のもつ物語的・感情的なオーラを絵画の静的空間に翻訳する作業である。この翻訳過程において、映画のワンシーンは画家の主観的解釈を経て再構成されるため、結果としてオリジナルの映像とは異なる独自の情感が醸し出されることがある。

例えば、吉川が江戸川の土手を描いた作品では、映画本編での登場人物の動きは描かれず静かな風景のみが表現されているが、その静謐な画面から映画の登場人物たちの声や気配が想起されるような効果を生んでいる。これは映像と絵画というメディアの違いを超えて、鑑賞者の記憶とイマジネーションを媒介する図像学的なコミュニケーションの好例である。

2.2 吉川孝昭の映画評論的視座と絵画作品の関係

吉川孝昭の特徴的な点は、単に映画をモチーフに絵を描くだけでなく、自ら映画研究・評論的な活動も頻繁に行っている点にある。彼は自分の公式サイト上で『男はつらいよ』全作品の詳細な覚え書きを公開し、各作品の詳細な起承転結の全てや名セリフ、ロケ地検証などマニアックな記事を執筆している。ロケ地調査に至っては時には仲間たちと、時には一人で沖縄から北海道まで長い旅をし、未解明地を次々に百数十か所と発見してきたことが彼のサイトにそのつど、詳細に克明に記録されている。

その探究ぶりは「寅さん研究家」と評され、ファンたちからも長きにわたって信頼されている。

この映画の場面ごとのロケーション(撮影場所)についての緻密な検証は、当然ながら、後の各地での展覧会企画にも活かされていっている。

たとえば、たつの市で毎年開催される名場面展では、映画第17作『夕焼け小焼け』の舞台となった同市龍野地区の新発見ロケ地風景が作品に選ばれており

観光客やたつの市民にとってにとって映画と現実の繋がりを再発見する機会となっている。吉川の絵画は単なる映画シーンの模写に留まらず、そうした映画考証を踏まえて対象への深い理解を深めた上で描かれている点に、映画評論家的視座の反映が見て取れる点において独自性がある。

吉川自身、バリ島での21年間の移住期間の初期に創作スランプに陥った際、精神的にも不安神経症的な状態が1年間続いた。その時期に心の支えとなったのが学生時代から好きだった『男はつらいよ』のビデオ鑑賞であったと語っている

彼は「むさぼるようにシリーズを観て生きる力をもらい」以後、この映画は、吉川にとってなくてはならない「食事の主食」のようになったという。

このエピソードは、吉川の中で映画鑑賞が単なる娯楽を超えてきわめて重要な精神的糧となり、なぐさめとなり、生きる上での力となり、創作活動を大きく鼓舞する原動力になったことを示唆する。

ひとつの映画シリーズに深く傾倒し、研究者レベルにまで知識や見識を高めた背景には、映像メディアから得たインスピレーションを絵画へ昇華する彼の創作者としての姿勢がうかがえる。

言い換えれば、吉川にとって映画評論的な探究と絵画制作は切り離すことができない表裏一体の関係にあり、映画への理解を深めるほどに描く絵にも厚みと説得力が増し、生命体として生気に満ち溢れていく、という好循環が生まれているのである。

具体的な作品面でも、映画評論の視点が絵画表現に影響した例が認められる。

たとえば、吉川は『男はつらいよ』の各作品ごとに「ここぞ」というシーンを選び出し絵画化しているが、それはまさに評論家が作品分析で重要場面を指摘する作業に相当する。

選ばれる場面には監督山田洋次の演出意図や映像美学が凝縮されており、

それを絵画として再演出することで、吉川は自身の研ぎ澄まされてきた解釈を提示していると言えよう。

その意味で、吉川の映画絵画は一種の映像批評のヴィジュアル版となっている。

絵筆による批評は言語による評論とは異なり、色彩と言形で語られるため直観的な訴求力を持つ。吉川の作品を鑑賞することで、観客は映画本編では気づかなかったディテールに気づかされたり、逆に映像では暗示的だった要素が絵画では明示化されていることに驚かされたりする。

このように、吉川孝昭は映画を再読解し再構築する過程として絵画制作を位置づけており、その作品群は絵画でありながら同時に優れた映画評論の成果でもある。

2.3 フィルム理論・視覚文化論・インターメディア・精神分析研究の観点からの解析

吉川孝昭の活動は、フィルムスタディーズや視覚文化論、インターメディア(媒介間)研究の視点から見ても興味深いケーススタディとなる。

まずフィルム理論的には、映画のオーラ(ベンヤミンの言う唯一性)やイメージの解体と再構成というテーマが浮かび上がる。映画は量産可能な映像メディアであり、同一のフィルムが無数に上映・視聴されるが、吉川はその映画体験を個人的な直筆絵画として唯一無二の物体に再実体化させる。

この行為はウォルター・ベンヤミンの提起した「機械複製時代の芸術作品」の概念に逆行するようにも見えるが、同時に映画イメージの持つ感性的価値を再発見するプロセスとも言える。

すなわち、大衆消費される映像からインスピレーションを得て手作業の絵画に転生させることで、映画イメージに新たなオリジナリティとオーラを付与しているのである。この点で吉川の作品は、フィルム・アートのリミディエーション(再媒介化)の一例として分析できる。

インターメディア研究の用語を借りれば、映画と絵画のメディア間対話が生み出す創造性の体現であり、異なるメディア特性(時間性と空間性)の交錯が芸術表現の拡張につながっているユニークなモダンアートといえるだろう。

視覚文化論の観点からは、吉川の描く映像的絵画は記憶とノスタルジアの視覚化というテーマとも結びつく。『男はつらいよ』シリーズ自体が昭和・平成期の庶民文化や風景を写し取った文化資産であり、その映像イメージは日本人の集合的記憶に刻まれている。吉川はそれら映像イメージをキャンバス上によみがえらせることで、観る者の郷愁を刺激し、文化記憶を再活性化させている。

これは視覚文化論で言うところのイメージの伝達と変容に他ならず、メディアを超えてイメージが伝播するダイナミズムを示している。また、吉川が描く映画の風景名場面には登場人物が描かれない場合もあるが、それでも観者は登場人物の存在を感じ取ることができるこれは絵画が映画の「不在のプレゼンス(absent presence)」を表象しているとも解釈でき、視覚文化における想像力の補完作用を如実に物語る

さらに、吉川の作品は映画というポピュラー文化と油彩・水彩といったファインアートの技法を交差させている点で、ハイカルチャーとサブカルチャーの融合の事例とも評し得る。これはインターメディア的のみならずインターカルチュラルな視点からも興味深く、日本の大衆映画を美術作品として再文脈化する行為は、文化資源の新たな価値創出とも言えるだろう。

フィルム理論家ノエル・バーチの言う「映画的なもの」と絵画的想像力の関係性について考察すれば、吉川のアプローチは映画的イメージを絵画的コンポジションに翻訳することで視覚的な物語性を探求する営みと位置づけられる。例えば、吉川が寅さんシリーズの中で選ぶ場面は、多くが作品全体のテーマを象徴するような瞬間であり、その一枚絵から観客は映画全体のストーリーや情感を想起することができる。この意味で彼の作品は極めてシネマティックな絵画である。映画理論の用語で言えば、ひとつのフレームが物語の全体を暗示するシネグラフ(映画の静止画化)のような機能を果たしているともいえよう。

また、精神分析学的に言えば、彼が選ぶ「名場面」は必ずしも登場人物が大きく映る劇的瞬間ではなく、風景や背中姿など叙情的で余韻のあるシーンが多い。これは無意識下で彼自身の心象風景や感情を投影しやすい場面を選んでいるとも解釈できよう。

言い換えれば、無意識的願望充足や心的現実の反映がキャンバス上で起きているということだ。フロイトは芸術を「公衆が楽しめる夢」と見做し、芸術家は自らの願望や空想を作品という形で他者と共有できると述べた。

吉川も自身の内なる幻想を絵画という形で現実化し、それを観る者に提供することで、個人的な夢を社会的コミュニケーションへと昇華させているのである。映画と絵画の融合という表面的な手法の背後には、このような無意識的創造プロセスが流れている点に留意する必要がある。

吉川は、長年離れていた祖国日本や昭和の原風景といった彼の内的良き対象が、一度は喪失や断絶を経験した後、絵画制作を通じて再び心の中によみがえり修復されたと言えるかもしれない。

『男はつらいよ』の物語世界は、常に人情味あふれる家族や下町の強い共同体が描かれ、主人公の寅次郎がどんなあてなき放浪の末にも、人々に困惑されながらも結局は故郷に迎え入れられるという安心感のある構造を持つ。吉川がその世界に魅了されるのは、恐らく彼自身の中にある「放浪の末に受け入れてくれる故郷」への希求、すなわち癒しへの欲求が関与していたのだろう。この物語を絵画という形で繰り返し描き出すことは、彼にとって心理的に心地よい反復であり、同時に内的な傷を癒す『儀式』のような役割を果たしたと推測できる。実際、子どもが安心するために同じおとぎ話を何度も読みたがるように、大人である吉川もまた寅さんの物語世界を繰り返しキャンバスに呼び出すことで、心の安寧を得ていたのかもしれない。フロイトが指摘したように、人は不安やトラウマを克服するために無意識に同じ遊びや物語を繰り返すことがある(いわゆる「反復強迫」)。しかしそれは決してネガティブなことではなく、適切な形で反復が行われればむしろ心理的マスター(克服)につながることが多い。

吉川の場合、絵筆という創造的営みを通じてその反復が行われているため、彼自身の精神は健全に保たれ、むしろ豊かな作品という形で社会にも寄与する結果となっている。まさにフロイトが述べたように「芸術家は自らの欲望を症状ではなく作品として生きることで神経症を回避する」のであろう。

執拗に描かれ続けている『寅次郎の後ろ姿』には具体的な表情がないにもかかわらず、鑑賞者はそこに「哀愁」や「諦念」あるいは「希望」を自由に読み取ることができる。

このように鑑賞者各自の内的な投影を引き受けるイメージとなっている点で、吉川の行為とその作品は、極めて精神分析的解釈に馴染みやすいといえるだろう。吉川のこのような表現は、結果として投影同一視のキャンバスを提供し、観る者は自らの無意識をそこに映し出しているのだ。

こうして吉川孝昭の創作行為は、彼自身にとって心理的な自己治癒の場であり、その作品は同時に観る者にとっても郷愁や癒しをもたらす媒介となっているのである。

2012年 雪の帝釈天大鐘楼をゆく寅次郎

総じて、吉川孝昭の創作実践は、映像と絵画の融合領域における先駆的な試みであり、その分析には映画学・美術史・視覚文化研究・精神分析学等の知見を総合動員する必要がある。そして彼の作品は、それ自体が映画と絵画の相互影響関係を物語る実例として、今後この領域の研究に貴重な示唆を与えるものと言える。

旅・函館の海 2021年

3. 画風の変遷と影響

3.1 初期作品から現代までの技法的・主題的変遷

吉川孝昭の画風は、キャリアの各段階で大きな転換を遂げている。初期の作品では比較的伝統的な写実表現を基調としていたが、年月とともに表現技法や主題の選択に変化が生じている。学生時代から絵画制作に打ち込み、早稲田大学在学中は美術サークル「絵画会」の部長を務めるなど熱心に西洋絵画の研鑽を積んだ。また同時に美術専門学校にも通いダブルスクールを実行している。

当時は油彩を中心に、人物や風景を忠実に描く写実的作風であったと推察される。実際、吉川自身も「32歳くらい前までは写実的に描いていた」と述懐しており

バリ島移住後しばらくの1990年代にはそうした写実画でバリ島の美術館やギャラリーで評価を得ていたことが窺える。

バリの娘 1993年

バリ島ウブドでギャラリーを15年間開設し、絵画を常設展示した頃(1991年〜2006年)は、南国の豊かな自然や人々の生活を写実的ではあるが、より一層鮮やかで強いな筆致で描いた作品が多くなり、当地のギャラリーや観光客の支持を得ていたようである

2002年ウブドの自宅の一部(台所と東屋とアトリエ)

話は吉川から少し横道に外れるが、

学生時代、スペイン国立マドリッド大学美術学部に留学し、写実絵画を徹底して学んだ配偶者の宮嶋紀子も、結婚後のバリ島時代になると画風は変化し、日本の墨を使い、インドネシアの手すき紙に象徴的、幻想的な絵を描いていた。

2002年ウブドの自宅テラスにて 宮嶋紀子

2008年 夜のウブドの自宅テラスにて

彼女はウブドウのセニワィギャラリーの専属委託画家となり、

常設コーナーを与えられ、観光客たちに購入されていた。

バリの野鳥(例:カンムリシロムク)保護をテーマにした作品をドイツでのドイツ・ハノーバーのEXPO美術展に出品したり、

「アマンキラ」での個展をセニワティギャラリー主催で開催するなど、日本文化と異文化が刺激しあい、影響しあう作品に反映されていったと考えられる。

宮嶋紀子 2005年 猫のいる風景

また、吉川はバリ島在住中、配偶者の画家宮嶋紀子と共に現地の染織のバテイックやイカット収集にも精力的で、あらたに越中八尾の風物をあしらった布のデザインにも携わっており、この経験から得た装飾性や素材感覚が絵画表現にも微妙に影響を与えた可能性がある。

後に、22年間の古布の収集品に関しては、

インドネシアのアンティークバティックとイカットのコレクション図録が

『Yoshikawa Collection』として Studio Miyaから刊行される。

刊行記念の企画展が金沢郊外の「蛙鳴舎」で「Yoshikawa Collection 展」として開催され、中日新聞がこのコレクション展を詳細に取材。

Yoshikawa Collectionの図録

金沢郊外の「蛙鳴舎」での「Yoshikawa Collection 展」

また、長男の宮嶋龍太郎は、1歳の時から両親のもとでバリ島ウブドゥ村のジャングルに18年間住み続け、プリミティブで柔らかな感覚が養われて行ったのと同時に、両親の美術家的感覚が息子の彼にも自然に培われ、その結実として、年間何十冊ものスケッチブックにドローイング遊びや抽象的落書きを継続し、デッサンの力および、画家の目と手のセンスを養って来た。

2018年兵庫県たつの市にて 宮嶋龍太郎

後に龍太郎は日本の大検(高校卒業認定試験)を受験し、全8教科全てのA合格を成し遂げ、その半年後に現役で東京の国立東京藝術大学美術科に合格し、その後、同じく東京藝術大学大学院映像メディア研究科修士課程卒業、さらに東京藝術大学映像メディア研究科大学院博士後期課程に在籍し、2025年3月博士論文が認可された(博士号授与の内定)。そしてこれまでに、5つの映像作品が国際的評価を受け、2017年から2024年までの日本及び国際映像コンペディションにて約30の受賞に至っている。それに伴い、日本で行われている国際映画祭の審査員も複数行っている。

宮嶋龍太郎 アニメーション作品「RETURN」

話は戻り、

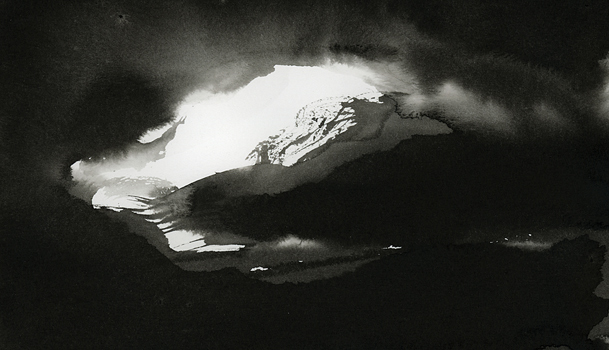

そして、2000年頃以降、吉川の画風に大きな転機が訪れる。

それは「写実からの脱却」、すなわちより直感的で力強い表現への移行である。本人は「自分にしか描けない絵」を追求する過程でこの変化が起きたと語っている。

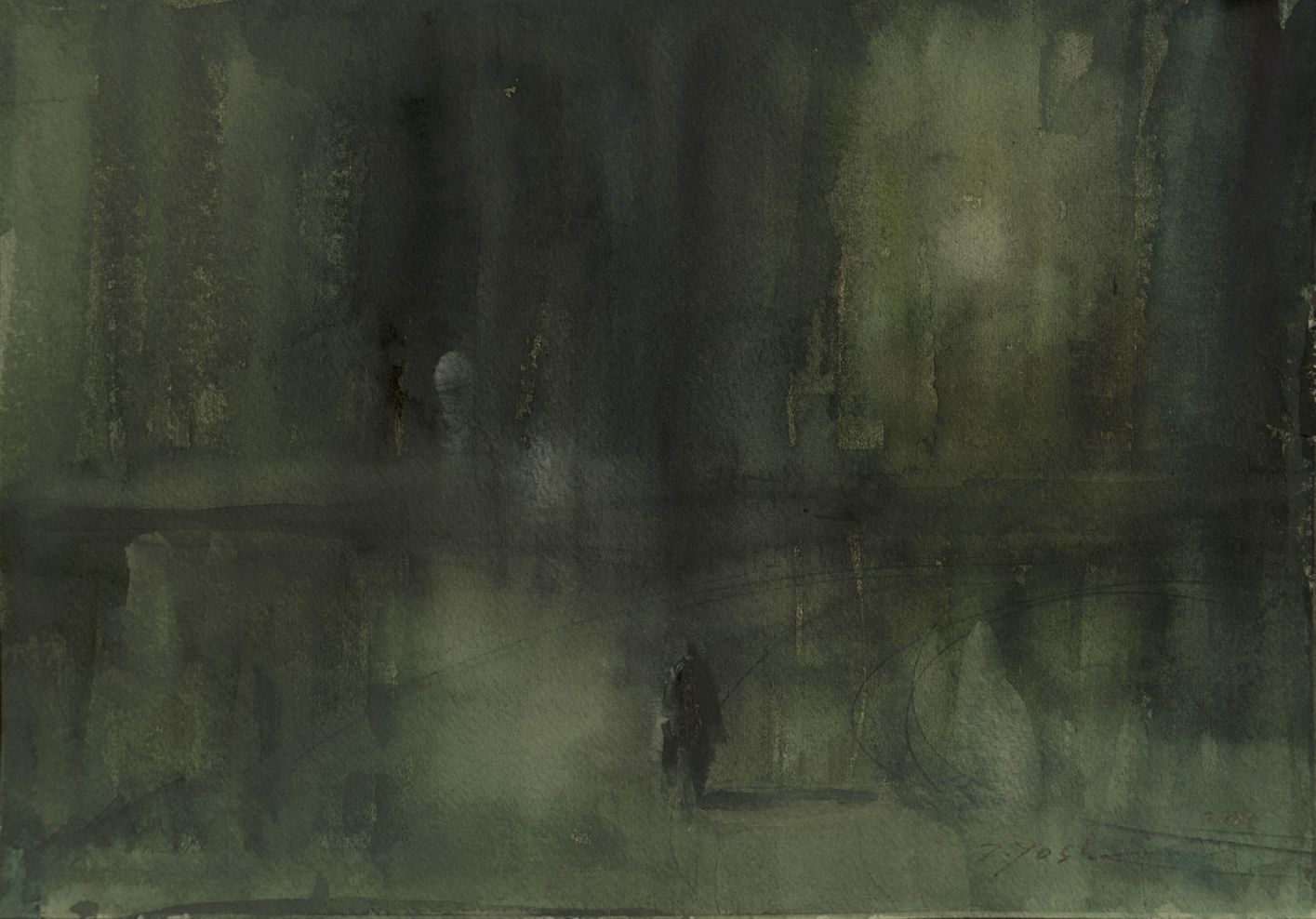

具体的には、水彩画では水のにじみを活かし偶発性を取り入れた自由な色彩表現を試み、油彩画ではペンティングナイフで叩きつけるような荒々しいタッチで質感と動勢を表現する作風へとシフトしていった。

バリ島 ウブドゥ自宅 アトリエ 2002年

展示会場に並んだ近年の作品群について、ある観覧者は「一見して何が描かれているか分からず見入っているうちに様々なイメージが浮かぶ」と評しており

見る者の想像力を喚起する半抽象的表現へ変化していることがわかる。

この変遷により、作品の中には従来の具象性よりも色彩のハーモニーや筆致のリズムそのものが前面に出たものが増え、同時に吉川独自の画風が確立されていった。

吉川は「他の画家にも描けるような絵では後世までその絵は伝わっていかない。ひと目で自分の絵だと分かる作品でなければならない」との信念を述べており

独自の作風変革が必然的に画家としてのアイデンティティ確立を助けたことがうかがえる。

主題面でも、初期はバリ島の風景や風俗、動植物など異国の情景を描いていたのに対し、帰国後は日本の原風景や映画に由来する場面描写に軸足を移した点が特筆される。これは単なる題材の変更に留まらず、画家としての視線が外面的なエキゾチシズムから内面的なノスタルジアや文化的記憶へとシフトしたことを示唆する。例えば、バリ島時代の代表作の一つである『鴨の通る道』では、田圃道を行く家鴨使いという現地の情景が精緻かつダイナミックに描かれている。

バリ島の民族舞踊であるレゴンダンスをシリーズで描いた『踊りの前』も吉川の代表作と言われ、ポストカードの中で一番人気があるのがこの2枚である。

これらの作品は技巧的には優れた写実画だが、吉川本人は「写実的だった頃の作品」であり「この絵は高い技巧を使っているが他のプロの画家にも描ける」と評している。

鴨の通る道 1995年

踊りの前 1996年

対照的に、帰国後に描いた『寅さん』シリーズの風景画では、たとえ同じ風景画ジャンルでも描き方が異なる。江戸川べりの風景を描いた水彩では淡い光と影の中に郷愁を漂わせ、見る者の心象風景に働きかけるような作風となっている。

こうした変化から、技法面・主題面の両面で吉川孝昭の作品は動的に進化しており、それは本人の美学的探究と経験の積み重ねによる必然的な流れであったと考えられる。

旅立ちの朝 矢切の渡し 2013年

3.2 大学時代の坂崎乙郎の美学の影響

吉川孝昭の芸術的形成において看過できないのが、大学時代に受けた西洋美術教育と、吉川が師事した故・坂崎乙郎からの影響である。坂崎乙郎は戦後日本を代表する美術評論家の一人で、早稲田大学では教授として主に西洋美術史・美学を講じ、ドイツ表現主義やウィーン幻想派(ウィーン派幻想絵画)など当時日本ではさほど広まってはいなかった前衛美術を紹介したことで知られる人物である

吉川は1980年代前半、この坂崎乙郎教授の講義で4年間にわたり芸術学を学び、卒業後も1年間聴講生として教えを受けた

吉川は彼の公式サイトの中で坂崎乙郎についてこのように語っている。

「恩師の坂崎乙郎先生が亡くなる1年ほど前、講義で、自分が死ぬ時のことをおっしゃったことがあった。坂崎先生は「病院で死ぬのは断じていやだ。私が死ぬときはパリにあるオランジェリー美術館の中にあるモネの睡蓮の部屋で死にたい。

部屋全体が大きな円形状になっていてその中に立つとモネの絵の前に立っいるのではなく、モネの絵の中にいる感じがした。あの中で眠るように死ねたら。」とつぶやかれた。

坂崎先生が亡くなられてすぐ私はあの時の講義を思い出した。そしてパリに行きオランジェリー美術館の睡蓮の部屋に自分が入ってみたくなった。それから2ヵ月後、私はオランジェリー美術館の睡蓮の部屋に立っていた。360度すべてモネの睡蓮である。水の香りがし、やさしい風が吹いてくるようだった。

そして私は坂崎先生のあの日の講義を思い出し、感無量になってしまった。

学部が異なる私に、快く4年間も聴講を許可してくださり、毎回、講義を3時間も4時間もぶっ続けでされた坂崎先生の情熱を私は生涯忘れないだろう。

私たちは尊敬と親しみを込めて「坂崎さん」と呼んでいた。

そのような呼び方が早稲田の伝統でもあった。

結局私は卒業後も一年講義を受けたので5年間教えていただいたことになる」

1980年代前半 坂崎乙郎

坂崎乙郎の美学は、単なる様式論に留まらず、美術作品の背後にある作家の思想性や人間精神の表現にこそ重きを置くものであったと言われる。その中でも坂崎乙郎が最も深く強く研究追求していった画家が後期印象派のヴィンセント.ヴァン.ゴッホであり、ウイーン幻想派のエゴン.シーレであった。

彼が紹介したこれらの表現主義は、内面の激情や主観を独自で大胆な造形に乗せる芸術活動であり、現実と幻想の交錯するような象徴的絵画を特徴とする。吉川は若き日にこうした西洋美術のエッセンスを吸収しており、画家の内面の表現にこそ重きを置くその思想の影響は、自身の作品にも形を変えて現れていると推察される。

具体的には、吉川が後年に至って写実一辺倒から脱し、そのつど必然性を伴いながら独自の表現様式を模索した過程に、坂崎乙郎から学んだ「芸術における自己表現の重要性」が影を落としているだろう。

つまり、坂崎が説いたであろう「生きる上でのギリギリの表現こそ芸術の魂」といった思想の刷り込みがあったのではないか。

さらに、坂崎乙郎が愛好した表現主義的な強いタッチやヴィジョンの世界は、吉川の近年の油彩作品に見られる荒々しい筆触や半抽象的イメージにも通じるものがある。

また、幻想派的な発想—現実を超えた象徴性の付与—も、吉川が映画のワンシーンに独自の象徴的色彩と形態を与えて再構築する過程に垣間見える

坂崎乙郎自身、評論家として常に新しい独自の芸術表現に理解を示し評価した人物であったが、吉川も師の影響か、新天地バリで敢えて孤独な環境に身を置き自己の画風を鍛え上げるという果敢な挑戦を行っている。

吉川は、在学中には博物館学芸員資格を取得するなど実践的な専門知識も深化させており美術理論と実践の両面で幅広い素養を身につけている。

バリスを踊る 1994年

このように見ていくと、吉川孝昭の創作マインドの根幹には坂崎乙郎譲りの美学理念が流れており、それが具体的な作品スタイルの変遷にも影響を及ぼしたと位置づけることができる。

坂崎乙郎の影響の具体例としてもう一つ指摘できるのは、吉川の作品に内在する叙情性と人間味である。坂崎は単なる絵画技法の優劣ではなく、作品が発する詩情や哲学性を評価する批評家であった。日本人洋画家の鴨居玲を熱烈に指示していたのも、鴨居の生々しく激しい人間性に惹かれたゆえだと吉川は文章に記している。

吉川が描く人物画や寅さんシリーズの風景画には、ただ風景を再現するだけでなく、そこに登場人物の人生観や喜怒哀楽が象徴的に滲み出すような生の人間性や情緒が込められている。例えば、夕陽に染まる町並みを歩く後ろ姿を描いた作品からは、旅人である寅次郎の郷愁や人生の哀感が漂い、見る者の心に物語を喚起させるものがある。

こうした叙情性豊かな絵画表現は、坂崎乙郎が好んだ深い精神性を内包する象徴的絵画—のエッセンスを、吉川なりに咀嚼した結果とも解釈できる。

すなわち、坂崎乙郎の独特な美学を受け継ぎつつ、吉川孝昭は自らの経験(土地、人、映画)を融合させたユニークで特異な画境をを築き上げたのである。

3.3 その他の要因と影響:強烈な異文化体験

吉川孝昭の画業に影響を与えた要因としては、西洋美術教育以外にもバリ島での長年の生活という原始のジャングルの中での異文化体験によるの自信の蓄積が挙げられる。バリ島での20年以上に及ぶ生活は、吉川の色彩感覚やモチーフ選択に独特の変化をもたらした。南国のジャングル特有のプリミティブな生活様式を背景に、強烈な光と影、原色に近い鮮やかな色彩のコントラスト、そして精霊信仰や伝統芸能が息づく文化環境は、彼の過去の常識を破壊し、芸術観に新風を吹き込んだはずである。

また、吉川は「今も年に数回バリを訪れ現地との関係を維持している」と語っており、

60歳を過ぎた現在でもバリの文化や知人との交流が続いている。これは彼の作品にエキゾチックな要素や多文化的視野を与え続けている要因といえよう。

ウブドゥの自宅で眼下の渓谷を描く 2007年

一方、画家としての評価面を見ると、吉川孝昭は「複数の賞を受賞している洋画家」として紹介されることがある

1980年代から90年代にかけて国内の複数の美術展に出品し入賞を果たしたている。上述のように1990年代には富山国際現代美術展や日本インドネシア作家展に参加した記録があり、こうした場での評価は彼の画風形成や活動方針にも影響したであろう。

賞を得ることは画家にとって励みになる一方、審査員や美術界の動向を意識する契機ともなる。

いくつかの賞歴という客観的評価を経てなお無頓着に画風を解体し、進化させ続けた姿勢に、坂崎乙郎流の自己の欲するところに忠実な批評精神やストイックな探究心が反映されている点も見逃せない。

以上により、吉川孝昭の画風の変遷は、西洋美術の薫陶、異文化体験、映画体験、そして自己表現への飽くなき欲求といった複合的要因によってもたらされたものである。初期から現在まで一貫して流れるテーマは「自らの心を動かしたもののみを描く」という覚悟と誠実さであり、それが時期によってバリの風景であったり、日本の映画風景であったり形を変えて現れていると言えよう。

技法面でも、現実をなぞるだけでなく自分ならではの視覚言語を創出しようという意志が感じられ、結果として吉川は他に類を見ない映画と絵画の融合という領域を切り拓いているのである。

4. 柴又での制作活動と地域社会との関係

4.1 柴又を拠点とする意義

葛飾柴又は、東京下町の情緒を色濃く残す土地であり、映画『男はつらいよ』シリーズの主人公車寅次郎の故郷として全国的に知られる場所である。吉川孝昭が2011年の帰国後この柴又にアトリエを構えたことは、彼の創作活動にとって象徴的な意味を持つ。柴又帝釈天の門前という立地は、映画の世界観と現実の風景が重なる地点であり、吉川にとって長年憧れ続けた聖地でもあった。

柴又帝釈天を望む 2017年

実際、吉川は柴又を制作拠点としたことで日常的に寅さんゆかりの風景に触れることができ、インスピレーションを掻き立てられていると考えられる。たとえば、帝釈天参道や江戸川の土手、取水塔付近、矢切の渡し、柴又駅前からの参道など、映画で繰り返し登場する風景は彼の創作モチーフとして最適であった。現に吉川は柴又に戻った後、江戸川沿いの風景画を精力的に描いており、水彩の連作《江戸川取水塔》《矢切の渡し》などは柴又の文化的景観そのものを主題としている。

春の矢切の渡し 2017年

この江戸川の連作作品群は、柴又帝釈天近くの江戸川河川敷に建つ水辺の『金町取水塔』を主題とし、穏やかな川面と広い空の下にそのランドマーク的な塔が描かれている。色彩は水彩ならではの淡く透き通るような発色で、空と水面は薄い群青から黄昏色へのグラデーションがかかり、全体に静謐で詩情豊かな雰囲気が漂う。

江戸川取水塔風景

技法的には、輪郭線を明確に描き込まず滲みを生かすことで、景色が記憶の中にじんでいるかのような効果を生んでいる。精神分析的に見ると、この作品には象徴的な「帰郷」のモチーフが多層的に読み取れる。まずタイトルそのものが示すように、「帰郷」とは物理的には吉川自身の日本帰国を想起させ、心理的には故郷回帰や自己統合のテーマを含意する。取水塔というモチーフは、『男はつらいよ』の劇中でも度々映し出される柴又の象徴的風景であり、吉川にとっては映画世界と現実世界の重なる地点であった。

2020年 早朝の油彩画制作 江戸川土手にて

■東京都の文化支援プロジェクト「アートにエールを!」に参加、

絵画制作風景:《柴又慕情—重要文化的景観を描く》

https://youtu.be/zkOikM5KGdE?si=Fa3ZtusICdN8mjcl

彼がこの風景を《帰郷》と名付けて描いたことには、外面的には郷土への愛着と文化景観への讃歌が表現されているが、内面的には長年離れていた故郷(日本・東京)へ戻ってきた自分自身の心情を投影し、それを癒し統合する意図があったと考えられる。

ウィニコットの議論を借りれば、この柴又江戸川作品制作の行為自体、吉川にとって移行空間における遊びであったと言える。彼は現実の柴又という土地(客観的現実)と、自身の記憶に刻まれた映画のイメージや郷愁(主観的現実)との間に横たわる中間領域で、キャンバスという舞台を広げた。そしてその空間で、取水塔という現実の対象に自らの想いを自由に投射しつつ、同時に映画で観たイメージをもなぞりながら、両者を一つの絵の中に融合させたのである。こうして生まれた《帰郷》には、観る者にも不思議な二重性が感じられる。ひとつの絵でありながら、どこか映画の一シーンのようでもあり、現実の風景画でありながら作家個人の抒情詩のようでもある。それゆえに鑑賞者は作品に接するとき、実在の柴又風景を知っていれば郷土史的な感慨を覚え、同時に映画を知っていれば物語世界の追体験をし、さらに自分自身の「帰郷」の思い出があればそれと重ね合わせる、といった多層的な心的反応を引き起こす。吉川が無意識に意図したかはともかく、この作品は結果として多重の移行対象として機能し、様々なレベルで観る者の心に働きかける装置となっているのである。

帰郷 江戸川取水塔 2020年

柴又は2018年に国の重要文化的景観に選定されており

歴史的風致を残す町並みと映画による虚構世界とが融合した独特の場所である。この地に身を置くこと自体、吉川にとっては映画世界と現実世界のはざまで創作するというコンセプトを体現する特異な行為であり、その意義は極めて大きい。

また柴又は、美術制作の場として見てもアーティストコミュニティがあるわけではなく静かな住宅街であるが、それゆえに地元密着型の活動が可能になる利点がある。

吉川はアトリエが帝釈天の前という立地を活かし、参拝客や観光客がその活動を身近に感じられるような展開を心がけていると伝えられる。

生活の延長線上にアトリエを置くことで、地域住民や観光客との日常的な交流が生まれる。柴又という町自体が映画と現実の交流点であるように、ささやかながらも吉川のアトリエ付近もまた芸術と地域社会の交流点になっているのである。

雨の旅立ち 矢切の渡し 2021年

4.2 地域社会への影響と文化的貢献

吉川孝昭の柴又での活動は、地域社会にも様々な波及効果をもたらしている。まず第一に、柴又の文化観光資源の充実に貢献している点が挙げられる。前述のように葛飾区の依頼により柴又寅さん記念館での吉川作品展が定期開催されてきたが

これは従来映画資料の展示が中心であった同館に、芸術作品という新たな魅力を付加することになった。

3週間の展覧会期間中は来館者は映画の小道具や写真を見るだけでなく、

吉川の描く絵画を通じて映画の世界を芸術的に再体験できるようになったわけで、

この試みは観光コンテンツの多様化として評価できる。

実際、寅さん記念館での展示は吉川の熱意によって実現したものだが、

結果としてそれが区の文化事業となり、毎年の地域の恒例イベントにまで育っていた点は注目に値する。

柴又寅さん記念館での絵画展2011年~2022年

観光客誘致の面でも、吉川の個展開催時期に合わせて柴又を訪れるリピーターも生まれており、地域経済への寄与も少なからずあると考えられる。

第二に、吉川の存在は柴又地域のアイデンティティ強化につながっている。柴又は映画の舞台という誇りを持つ街であるが、吉川はその映画世界を担う画家のような立ち位置を確立している。地元の祭りや盆踊り、イベント(例えば寅さんサミット等)にも顔を出し、絵画コレクターやサイトのファンや住民との交流を積極的に行っている様子がSNSなどから窺える。彼自身が寅さんファンたちの柴又でのイメージとなり、映画ファンにとって柴又を訪れれば吉川画伯と交流できるといった魅力が加わっているのである。とりわけ男はつらいよ映画ファンにとっては、吉川との歓談や展示観覧は巡礼コースの一部となっており、映画と街とアートを結ぶ架け橋の役割を果たしている。

その意味で吉川孝昭は地域の文化大使的存在と言え、本人も「人とのつながりを大切にし協力者が現れてくれる」と語るように

地域住民や各地の有志との連携によって文化活動を広げている。

最後に、柴又という土地そのものへの貢献として、吉川が描き留めた数々の柴又風景画は将来的に郷土資料的な価値を持つ可能性があることを指摘したい。重要文化的景観にも指定された柴又の町並みも、時代とともに変化していく。その中で吉川がスケッチし絵画に残した風景は、未来の世代にとって過去の柴又を偲ぶ貴重なビジュアル記録となるだろう。

秋の江戸川取水塔 2017年

実際、江戸川土手のスケッチ風景が動画共有され話題になるなど

彼の描く柴又は現在進行形で人々の記憶に刻まれている。絵画は写真とはまた異なる情緒で風景を伝えることができるため、吉川の風景作品群は柴又の文化遺産の一部として文化人たちは捉えつつあると言える。

おわりに

本稿では、吉川孝昭という画家の活動を最新情報に基づき概観し、映画と絵画の関係性を軸に考察を行った。

吉川はバリ島での長年の経験と、日本の映画文化への深い愛着とを融合させ、独自の芸術世界を創造している。

その作品は映像表現のエッセンスを静止画の中に封じ込めるというユニークな試みであり、フィルム理論や視覚文化論の観点から見ても興味深い現象で、そのコンセプトを考えるに、ある種のモダンアートと呼べるだろう。

また、画風が写実様式から一気に描くフォーヴ様式への変遷においては西洋美術教育や坂崎乙郎からの影響が下地にありつつ、自己の芸術的使命に忠実に進化を遂げてきた軌跡が浮かび上がった。

さらに、柴又という地に根差した活動は、地域社会と芸術家の幸福な共生のモデルケースとも評価できよう。

最後に精神分析の方向から重要な結論をもう一度言っておきたい。

バリ島時代の20年間を生き抜いてきた吉川が執拗に描いてきたその旺盛な創作行為は、自らの精神遍歴をを癒し支える営みであり、同時に自身の経験や異国での想いを物語に投影する営みであると言える。

彼は旅を続ける車寅次郎が主演の「男はつらいよ」という映画という媒介を通じて自己と対話し、過去の自分・現在の自分を統合するかのように作品を生み出している。そのプロセスは見る者にも伝わり、作品から受け取る温かな癒しや共感の感情となって表出している。

吉川の作品世界が多くの人の心に寄り添うのは、作者自身が作品を通じて自己の心に寄り添い続けてきたきた結果なのかもしれない。

こうして、吉川の創作には明確な心的機能があることが浮かび上がるのである。すなわち、それは作家にとっての自己治癒や内的世界の修復の機会であり、同時に創作エネルギーの社会的有用性への転換=昇華のプロセスそのものであったとも言えよう。

吉川は寅さんの物語世界という移行空間を通じて自身の不安や欠如を受容可能な形に変え、それを作品として表現することで心の均衡を保っていたと考えられる。

またその作品は観客にとっても、郷愁や癒しを感じ取ることで自己の感情を安全に投影・昇華する場となっていた。

以上の点から、吉川孝昭の創作行為は実は単なる映画と絵画のコラボレーションを越え、深層心理レベルでの自己探求と自己表現の場であったと結論づけることができる。

映画と絵画、異国と故郷、過去と現在――様々な次元を横断しつつ創作を続ける吉川孝昭の姿は、21世紀におけるアーティストの在り方の一つの理想形であるように思われる。今後も彼の活動は深化と拡がりを見せることが予想されるが、それは同時に映像文化と絵画芸術の新たな接点を切り拓く歩みでもあろう。

吉川孝昭という人物が織りなすバリ島時代から柴又への苛烈なストーリーそのものが、

一編の映画ドラマとして我々の前に展開し、絵画によって象徴化し、投影し、昇華し続けていると言っても過言ではない。

そのドラマは現在進行形であり、我々観客は絵画作品というスクリーンを通じて今後もその変貌と進化を目撃していくことになるだろう。

寅次郎の夢 新雪の矢切の渡し 2019年

美術家A による文章。

.

葛飾柴又での絵画展風景