だが、通り一本裏へ入ると、街灯も暗く、表札もはっきり読み取れない。

二、三回通りすぎてからやっと、町工場のような、半分しもた屋のようなうす暗いそのうちを見つけ出すことが出来た。

声をかけると、四十がらみの女のひとが出て来て原稿を受け取ったのだが、

そこで私はひどくどなられた。

風邪っ気らしく、彼女はマスクをかけていたので、はじめは何を言ってるのか聞き取れなかったが、

やがて聞き取ることが出来た。

「あんたねえ、帰ったら先生に言って頂戴よ。

あんたのとこの先生の字は、すごく読みにくいのよ。

打つほうの身になって、もう少し判りやすい字、書いてくださいって、そう言ってよ」

Gパンに突っかけサンダルの私を私を使いの者だと思っているらしい。

私は今でも先生と呼ばれる人物ではないし、ましてや十五年前は、そうだったが、

どこの社会でも字を書いていると、こう呼ばれることがある。

私は、申し訳ありませんと最敬礼をした。

「帰ったら、よく伝えます」

「そうよ、倍、手間がかかるんだから」

言いながら、その人は、不意に語調が弱くなった。

どうやら私が本人だと気がついたらしい。

よろしくお願いしますと頭を下げて出ようとする私を呼びとめ、

「いま、お茶を入れるから」

土間のガス・ストーブの上で、湯気を上げているヤカンをチラリと見てから、

茶の用意をはじめた。

暗い電灯に目が馴れてみると、そのうちはヤスリ屋だということが判った。

せまい店の三方が、天井までこまかく仕切りをした棚になり、

そこに何百本というヤスリが大きさ、太さによって分けて突っ込まれている。

そのヤスリは新品ではない。

店の一隅に事務机があり、その人はそこでタイプの内職をしているのである。

その人は、ヤカンをおろそうとしてためらった。

把手が熱くなっていたらしい。

彼女は自分のマスクをはずし、それで把手をつかんでお茶を入れた。

タイプを打つとき、カーボンを使うせいか、マスクは黒く汚れていた。

布巾代わりにマスク、というのは考えようによっては不精たらしいしぐさである。

だが、私は嫌だと思わなかった。ここでは、そのほうが似合うような気がした。

黒いザラザラした、三方から突き刺さりそうなヤスリの山に囲まれ、機械油の匂いの中で

一字一字、人の書いた字を拾って打つ人の気持ちを考えた。

その人は黙って、うすいお茶をすすっていた。

私も黙ってお茶を頂いた。

二人とも白粉気(おしろいけ)のない顔をしていた。

イブには不似合いな身なりであった。

お茶をのみ終わると、その人は、また黒いマスクをかけた。

私はもう一度、深くおじぎをしておもてへ出た。

気障(きざ)な言い方だが、「聖夜」ということばを感じたクリスマスは、このときだけである。

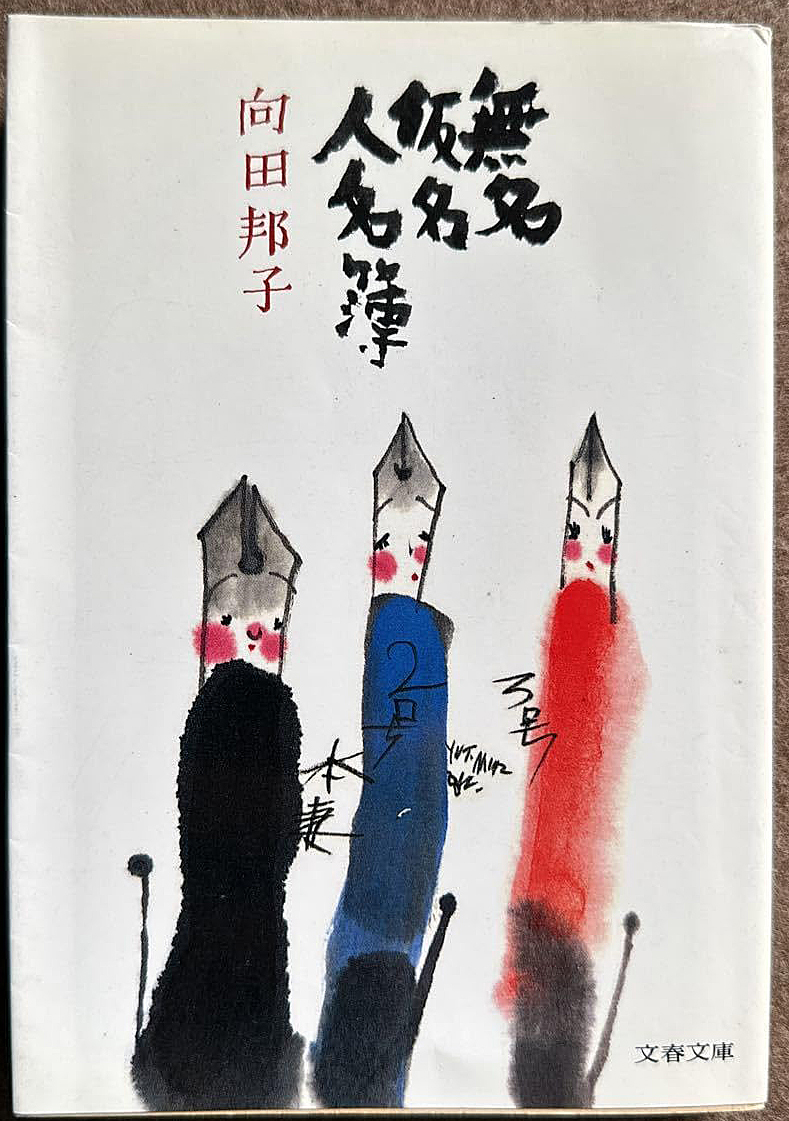

向田邦子

「無名仮名人名簿」より抜粋

バリ島移住時代の初期に向田邦子さんのエッセイを買い込んですべて読んだ。

くだけた読みやすい文章の中に品があり、力があった。